お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

肩こりと頭痛 〜鍼灸のアプローチ〜

「肩こりと一緒に頭痛が起こる」「頭痛薬を飲んでもまたすぐに痛くなる」――そんな経験はありませんか?

肩こりと頭痛は別々の症状と思われがちですが、実は深く関係しています。

特にデスクワークやスマホ時間の増加により、肩こり由来の頭痛を訴える方が増えています。

肩こりが頭痛を引き起こすメカニズム

肩こりは、首や肩周辺の筋肉が硬くなり、血流が悪化した状態です。

この筋肉の緊張が続くと、頭や顔に向かう血液や酸素の供給が滞り、脳や神経が酸欠状態になります。

その結果、痛みを感じる物質(ブラジキニンやプロスタグランジン)が発生し、頭痛が起こります。

代表的なものは緊張型頭痛です。これは後頭部からこめかみにかけて締め付けられるような痛みが続くのが特徴で、肩こりとほぼセットで現れます。

東洋医学で見る肩こりと頭痛の関係

東洋医学では、肩こりも頭痛も「気血の滞り」「経絡の障害」として捉えます。

首肩を通る経絡(とくに足の少陽胆経や手の太陽小腸経)は頭部までつながっているため、肩や首で滞りが生じると、その先の頭部に痛みや重さを感じやすくなります。

また、慢性的な肩こりからくる頭痛は、単なる筋肉の問題にとどまらず、ストレスや自律神経の乱れ、眼精疲労、冷えなど全身のバランスが関係している場合も多くあります。

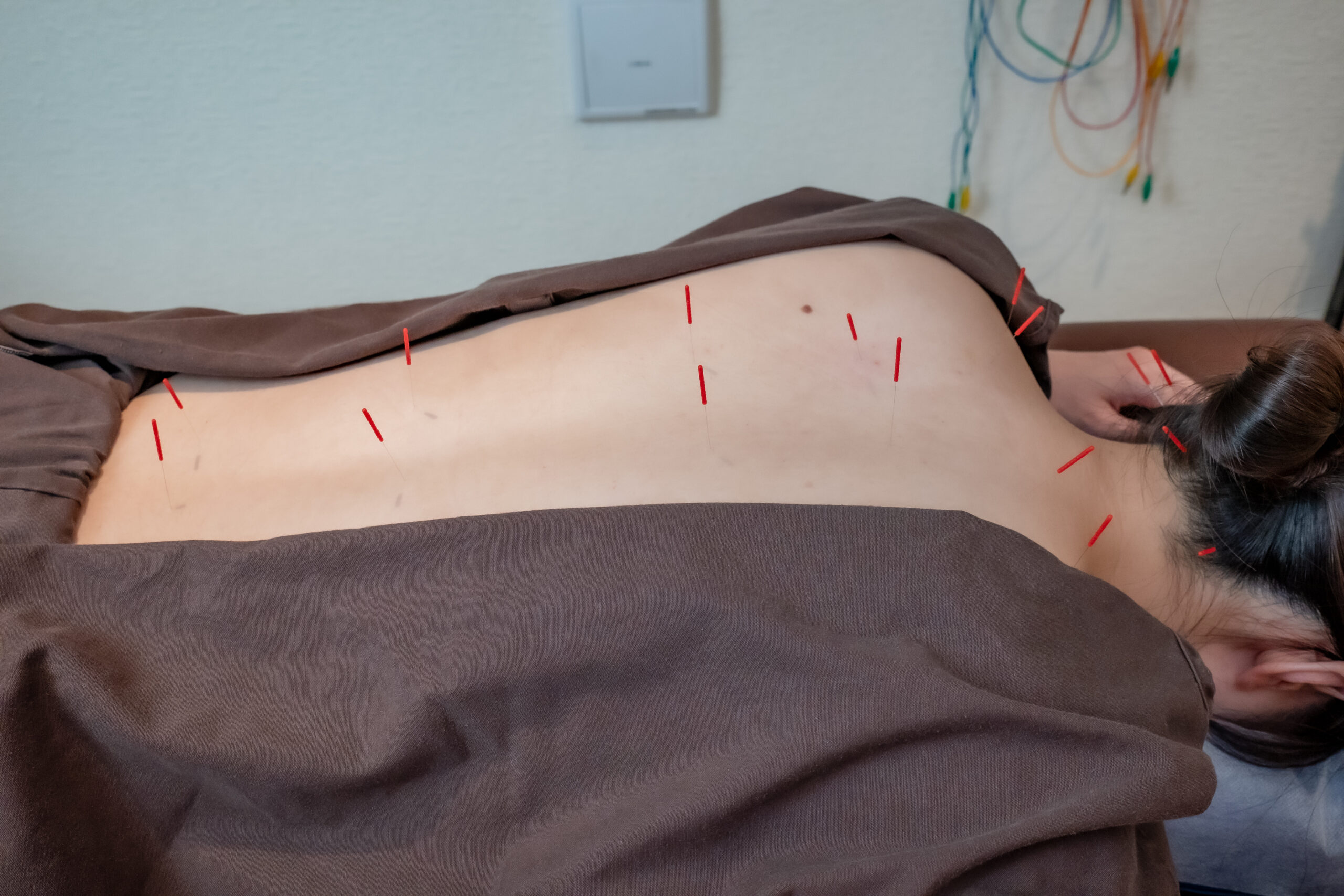

鍼灸でのアプローチ

鍼灸では、単に痛みのある部分だけに施術するのではなく、全身の巡りを整えて根本改善を目指します。

1.首肩の筋肉の緊張を緩める

後頭部や肩甲骨周辺のツボ(風池・天柱・肩井など)に鍼やお灸をして、血流を促進します。

筋肉のこわばりが取れると頭への血流も改善し、痛み物質が排出されやすくなります。

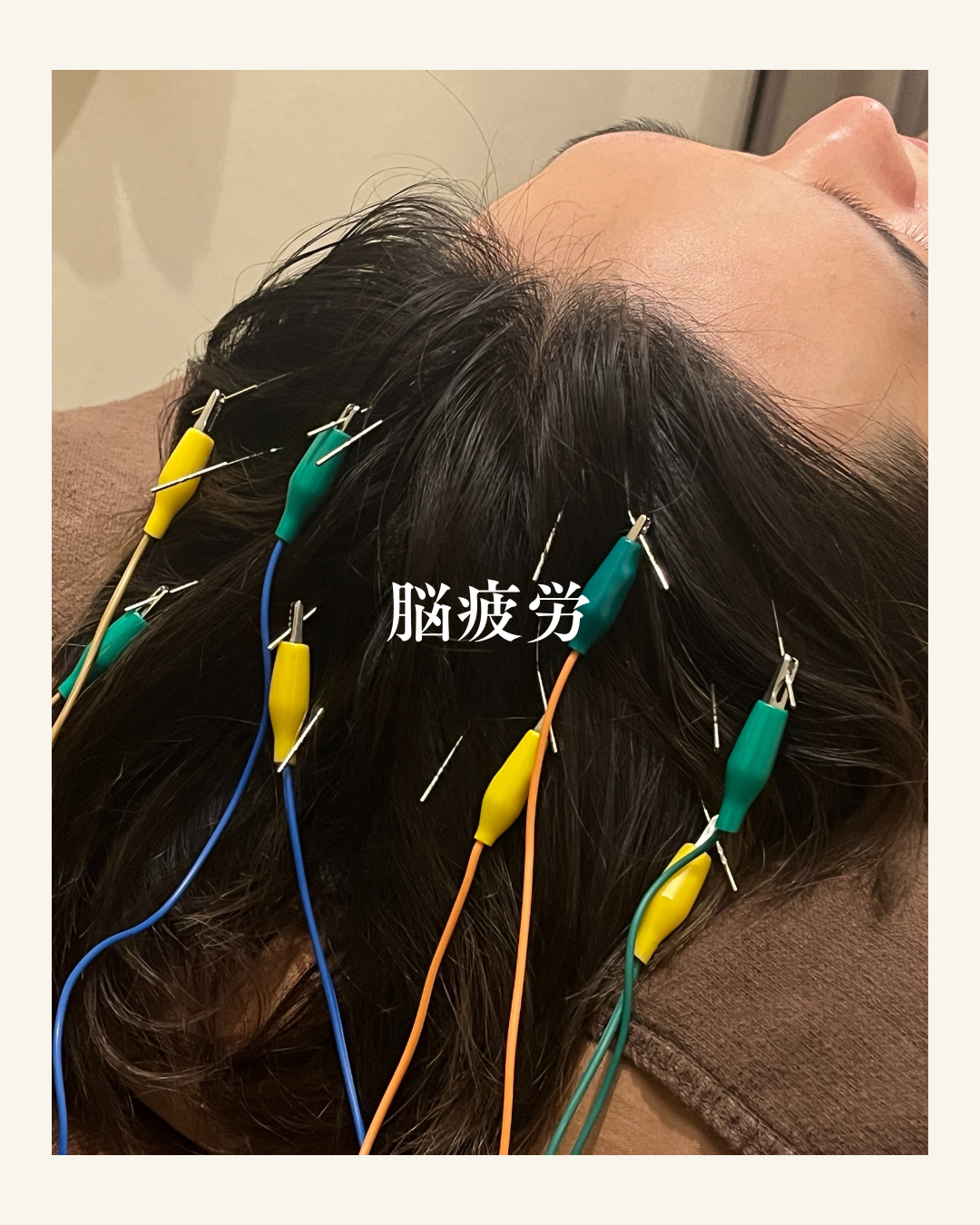

2.自律神経を整える

頭痛と肩こりが慢性化している場合、自律神経のバランスが乱れていることが多いため、手足や腹部のツボ(合谷・足三里・内関など)で全身調整を行います。

これにより、ストレス性の緊張が和らぎます。

3.経絡の流れを回復する

東洋医学的には「肝」の気の滞りや「腎」の弱りが影響することもあるため、体質に応じたツボ選びで気血水の巡りをスムーズにします。

自宅でできる予防ケア

鍼灸と合わせて、日常生活でのセルフケアも重要です。

・ こまめに首・肩を回す

特にデスクワーク中は1時間に1回は立ち上がって動くこと。

・ ホットタオルで温める

首の後ろや肩甲骨まわりを温めると血流改善に効果的。

・ 深呼吸を意識する

浅い呼吸は首肩の緊張を招きます。息を吐くことを意識。

・ 眼精疲労を溜めない

目の疲れは後頭部の筋肉に直結します。ブルーライトカット眼鏡も有効。

鍼灸で期待できる変化

鍼灸を継続的に受けることで、

・ 肩こりが軽くなる

・ 頭痛の回数が減る

・ 頭の重さやだるさが減少

・ 集中力や睡眠の質が改善

といった変化が見られる方が多いです。鎮痛薬に頼らず、体質から改善を目指せるのが鍼灸の魅力です。

まとめ

肩こりと頭痛は切っても切れない関係にあります。

特に現代の生活習慣では、両方が慢性化しやすく、薬だけでは根本解決が難しいことも少なくありません。

鍼灸は、筋肉の緊張を和らげつつ、自律神経や経絡の流れを整えることで、肩こりと頭痛の両方にアプローチできます。

「肩も頭も重くてつらい」という方は、一度鍼灸の施術を受けてみることで、意外なほどスッキリした日常が戻ってくるかもしれません。

<関連コラム>

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

渋谷α鍼灸院:渋谷駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。