お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

デスクワークの疲れと鍼灸

現代人の多くがパソコンやスマートフォンに囲まれ、長時間のデスクワークに従事しています。

便利なデジタル社会の恩恵を受ける一方で、身体に蓄積される疲労や不調に悩まされる人が増えているのも事実です。

特に「肩こり」「首のはり」「眼精疲労」「腰痛」「集中力の低下」などは、デスクワーク特有の疲れとして多くの人が経験しています。

こうした慢性的な疲れに、東洋医学の視点から「鍼灸」が注目されています。

デスクワークが引き起こす身体の不調

私たちの体は、本来適度に動くことで血液やリンパの流れを保ち、臓器や筋肉の機能を維持しています。

しかし、デスクワークでは長時間にわたり同じ姿勢を保つことが多く、筋肉が緊張し血流が滞る原因となります。特に肩や首、腰まわりの筋肉が固まりやすく、その緊張が神経や血管を圧迫してさまざまな不調を引き起こします。

また、モニターを凝視することで目の筋肉が疲労し、自律神経が乱れやすくなることも。さらに精神的なストレスや運動不足、睡眠の質の低下が重なることで、慢性的な疲労や倦怠感として表面化してきます。

東洋医学では「気・血・水」の流れの滞りと考える

東洋医学では、体内を巡る「気(エネルギー)」「血(けつ=血液などの栄養物質)」「水(すい=体内の水分)」のバランスが健康を保つ鍵と考えます。デスクワークによる不調は、これらの流れが滞り「気滞(きたい)」や「瘀血(おけつ)」「水滞(すいたい)」などの状態になっていると捉えます。

たとえば、首や肩のこりが続くのは「気血」の巡りが悪くなっているサイン。目の疲れは「肝(かん)」の働きが弱っている可能性があり、集中力が低下している場合は「心(しん)」や「脾(ひ)」の乱れが考えられます。このように全身のバランスをみながら原因を探っていくのが、東洋医学の特徴です。

鍼灸によるアプローチ

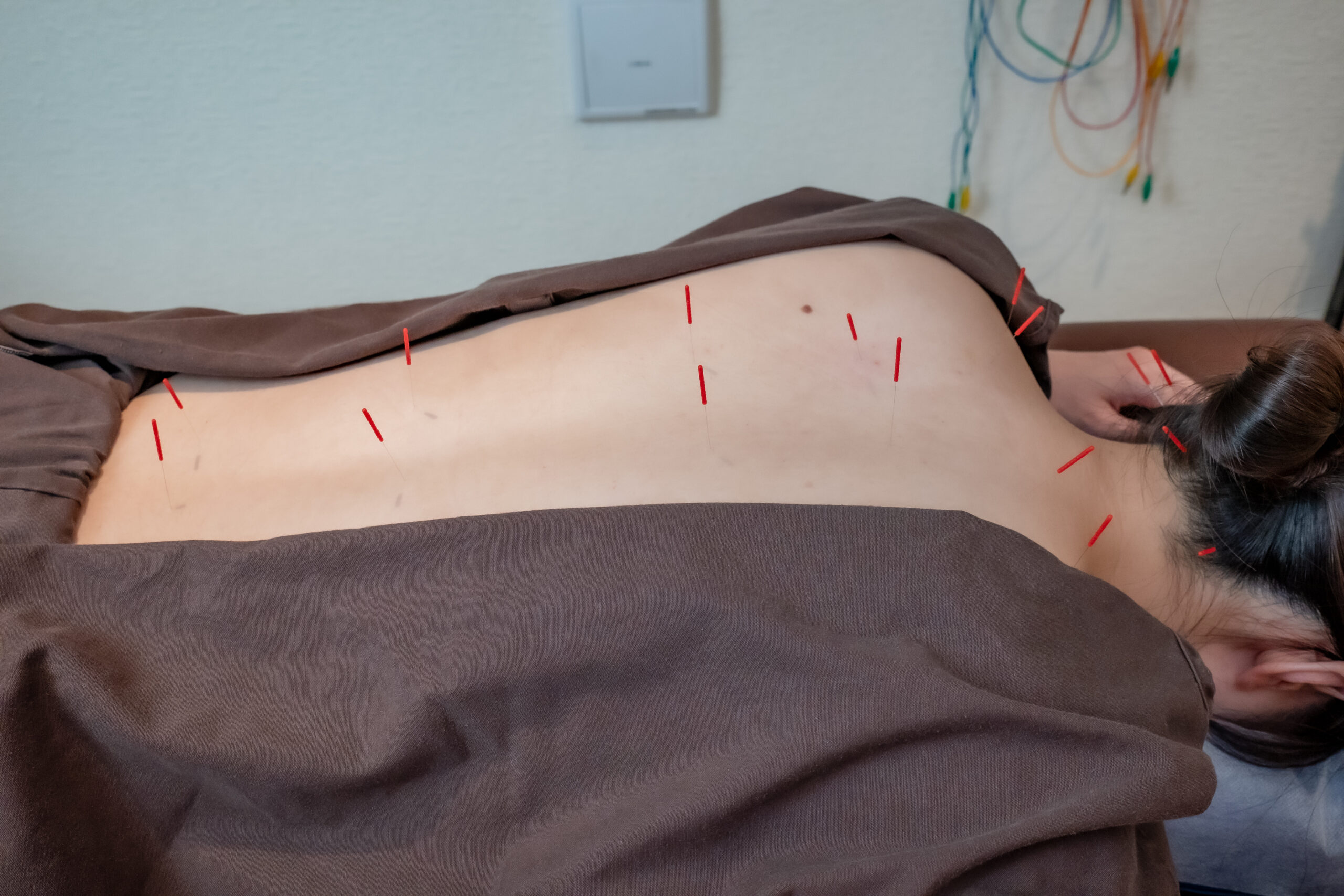

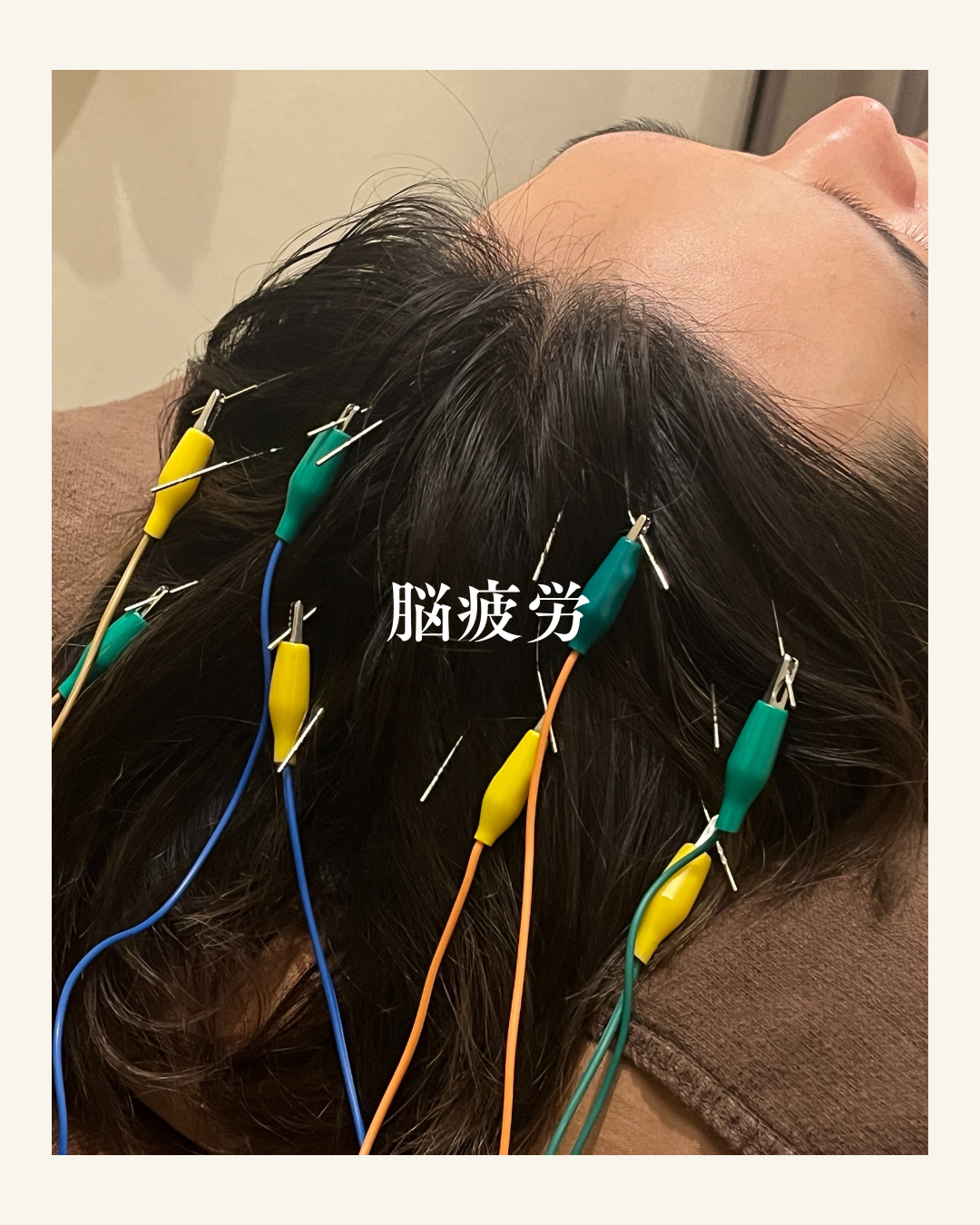

鍼灸は、身体の経絡(けいらく)と呼ばれるエネルギーライン上にあるツボに刺激を与えることで、「気・血・水」の流れを整え、自然治癒力を高める療法です。デスクワークによる疲労感に対しては、以下のようなアプローチがとられます。

1. 筋肉の緊張緩和

肩こりや腰痛に対しては、関連する筋肉のトリガーポイントや経穴(ツボ)に鍼を打ち、筋肉の緊張を緩めます。血流が改善し、老廃物の排出も促進されるため、コリが和らぎやすくなります。

2. 自律神経の調整

耳や手足にあるツボを使い、副交感神経を優位に導くことで、精神的な緊張をほぐしリラックス状態を作ります。これにより、睡眠の質や集中力の回復も期待できます。

3. 眼精疲労へのアプローチ

「睛明(せいめい)」や「攅竹(さんちく)」「風池(ふうち)」など、目に関係するツボにアプローチすることで、目の周囲の血流を良くし、疲れ目の緩和を図ります。

4. 体質・体調に合わせたオーダーメイド治療

東洋医学では、同じ症状でも原因が異なると考え、脈診・舌診・腹診などの診察を通してその人に合った施術内容を決定します。体質に合わせた治療は、より深い効果と持続性が期待できます。

施術を受けるタイミングと頻度

慢性的な疲労感を感じている場合、初めは週1回のペースで3〜5回ほど継続して施術を受けることで、効果が実感されやすくなります。その後は月に1〜2回のメンテナンスで体調の維持を図るのが理想です。仕事の忙しさや季節によって体調の波がある方は、それに応じて頻度を調整するとよいでしょう。

日常生活との組み合わせでさらに効果的に

鍼灸だけでなく、日々の姿勢や呼吸、軽いストレッチ、休憩の取り方なども意識することで、相乗効果が期待できます。パソコン作業の合間に深呼吸をしたり、首や肩を回すだけでも血流は改善します。さらに、睡眠や食事などの生活習慣を整えることも大切です。

まとめ

デスクワークによる疲れは、単なる「働きすぎ」だけでなく、身体のバランスの乱れからくる慢性的な不調でもあります。

東洋医学の視点を取り入れた鍼灸治療は、表面的な症状だけでなく、その奥にある原因にまでアプローチできる点で非常に有効です。

もし、「慢性的な疲れがとれない」「マッサージではすぐ元に戻る」といったお悩みがあれば、ぜひ一度、鍼灸の力を試してみてください。

あなたの身体が本来のリズムを取り戻し、毎日の仕事がより快適になるかもしれません。

ご予約はこちらから

LINEからもご案内可能です。

<関連コラム>

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。