お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

東洋医学コラム:五臓の「腎」 〜生命の根っこを守る貯水タンク〜

はじめに

東洋医学でいう「腎(じん)」は、西洋医学の腎臓とは似て非なる存在です。

もちろん腎臓のように尿を作って体の水分バランスを整える役割も含みますが、それ以上に「命の根っこ」を司る非常に重要な臓腑と考えられています。

腎は、生まれた時に両親から受け取った「先天の精(せんてんのせい)」というエネルギーを蓄えており、それを元に成長・発育・生殖・老化のスピードまで左右します。言い換えるなら、腎は私たちの生命力そのものを貯めているバッテリーのような存在です。

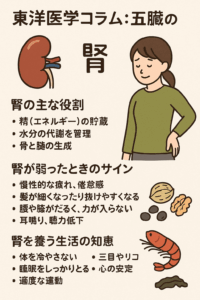

腎の主な役割

東洋医学の腎には、大きく分けて次のような役割があります。

1.精(エネルギー)の貯蔵

腎は「精」を蓄える場所です。この精は、体を成長させたり、髪や骨、歯を丈夫にし、脳の働きをサポートします。また、生殖能力や免疫力の基盤にもなります。精が十分だと体は元気で肌や髪もつややか、思考もクリアになりますが、精が不足すると疲れやすく、老化のスピードが早まります。

2.水分の代謝を管理

腎は全身の水分バランスをコントロールします。必要な水は体に留め、不必要な水分は尿として排出します。この機能が弱まると、むくみや乾燥、夜間頻尿などが起こりやすくなります。

3.骨と髄の生成

東洋医学では、腎精は骨を強くし、脳や脊髄を満たすと考えられています。そのため腎が弱ると骨粗しょう症、腰痛、関節の弱り、記憶力低下などが現れることがあります。

4.耳や聴力との関係

腎は耳と深くつながっており、腎精がしっかりしていると聴力が保たれます。逆に腎の力が弱まると耳鳴りや聴力低下が出やすくなります。

腎が弱ったときのサイン

腎が元気を失うと、体のエネルギー源が少なくなるため、さまざまな不調が現れます。

・ 慢性的な疲れ、倦怠感

・ 髪が細くなったり抜けやすくなる

・ 腰や膝がだるく、力が入らない

・ 耳鳴り、聴力低下

・ 夜間の頻尿や尿量の異常

・ 冷えやすく、特に下半身が冷える

・ 記憶力や集中力の低下

特に加齢とともに腎精は自然に減っていくため、40代以降から腎の養生はとても大切になります。

腎を養う生活の知恵

腎を元気に保つには、体のエネルギーを無駄に消耗しない生活が基本です。

1.体を冷やさない

腎は「温かさ」を好みます。特に腰や足首、お腹を冷やさないように注意しましょう。

2.睡眠をしっかりとる

睡眠は腎精を回復させる時間です。夜更かしは精の浪費につながります。

3.適度な運動

激しい運動で体力を消耗するより、ゆったりしたウォーキングやストレッチ、太極拳、ヨガなどがおすすめです。

4.腎を助ける食材

黒い食材(黒ごま、黒豆、黒きくらげ、海藻類)、山芋、くるみ、エビ、羊肉などは腎精を補うとされます。

5.心の安定

過度の不安や恐れは腎を弱めます。深呼吸や瞑想で心を落ち着ける習慣も有効です。

まとめ

腎は、生命の根っこを守る貯水タンクでありバッテリーです。

腎精を大切にすることは、若々しさと活力を保つ近道です。冷えを防ぎ、十分な休養をとり、栄養を意識することで、腎は長くあなたの健康を支えてくれます。

毎日の小さな習慣が、10年後、20年後の元気な自分を作るのです。

< 関連コラム >

「東洋医学」シリーズ

「季節を味方にするカラダケア」シリーズ

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。