お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

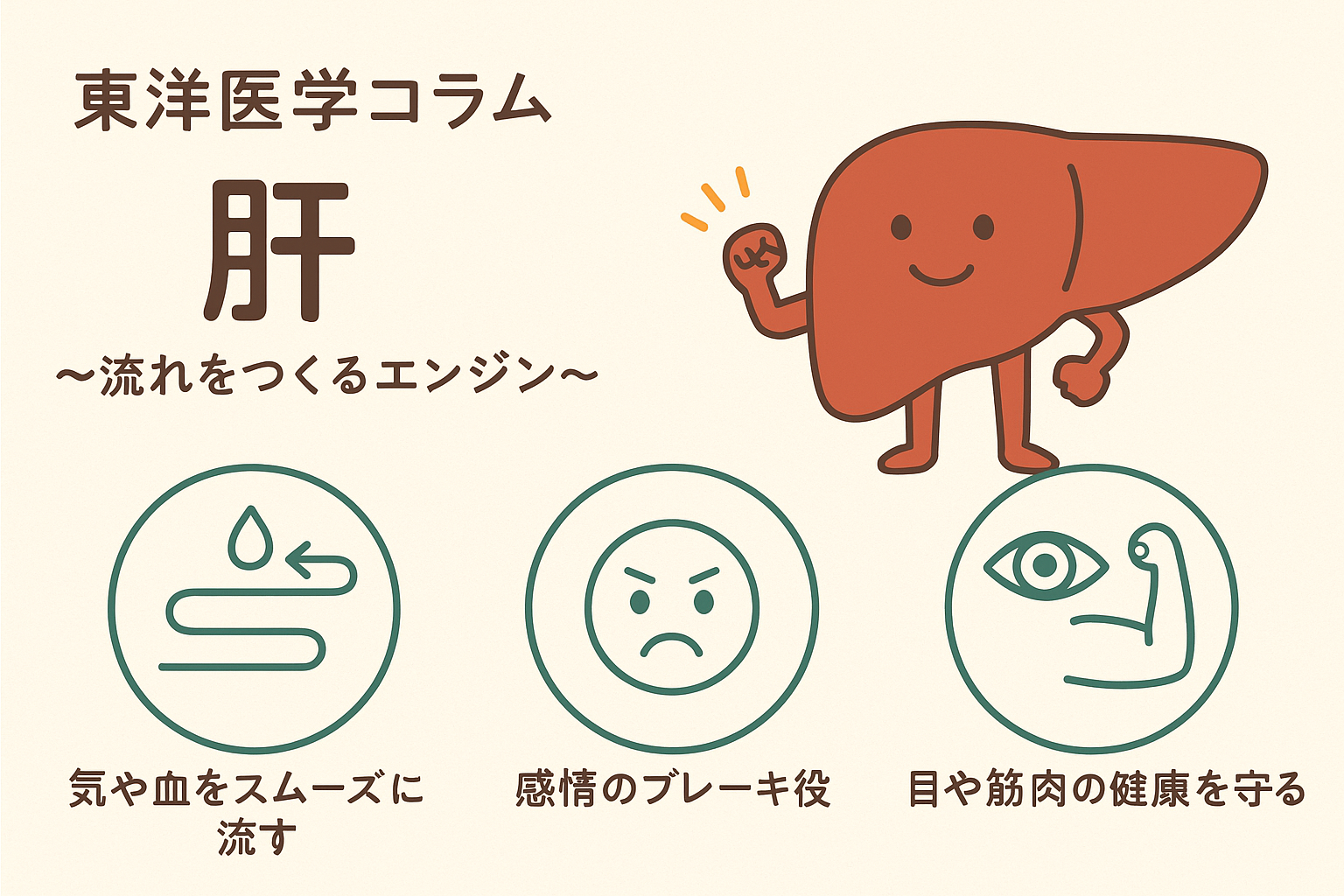

東洋医学コラム:五臓の「肝」

はじめに

東洋医学でいう「肝(かん)」は、西洋医学の肝臓とはちょっと違う意味を持っています。

もちろん体の中の肝臓とも関係はありますが、それだけでなく、体じゅうのエネルギー(気)や血の流れをコントロールする指揮者のような役割も担っています。さらに、感情や目の健康、筋肉のしなやかさまで関係している、とても働き者の存在です。

イメージでいうと、川の水が滞らずに流れるように、肝は体と心の流れを整える“水門”のようなものです。

肝の主な役割

1.気や血をスムーズに流す

肝は、血液やエネルギーを体のすみずみまで送り届けます。必要なときには送り出し、休むときには血をためて回復させます。もし肝がうまく働かないと、気や血が滞って体が重くなったり、気分までどんよりします。

2.感情のブレーキ役

肝は「怒り」の感情と深い関係があります。ストレスや不満を抱え込むと、肝の流れが詰まってイライラしやすくなります。逆に、肝が整っていると気持ちもスッキリし、穏やかに過ごせます。

3.目と筋肉の健康を守る

肝は血を通して目や筋肉に栄養を届けています。肝が弱ると、目が疲れやすくなったり、かすんだり、筋肉がつりやすくなります。

肝が疲れているときのサイン

・ イライラしやすい、ため息が多い

・ 目がかすむ、目が乾く

・ 肩や首のこりがひどい

・ 足がよくつる

・ 生理の不調(痛みや周期の乱れ)

肝を元気にする生活習慣

1.食べもの

- 血を増やす:レバー、しじみ、黒ごま、ほうれん草、クコの実

- 気の流れを良くする:柑橘類(オレンジ、グレープフルーツ)、しそ、ミント

- お酒や辛すぎる物は控えめに

2.生活リズム

- 夜11時〜深夜3時は肝が血を回復する時間。できるだけ寝ているのが理想

運動はストレッチや深呼吸など、体をゆっくり伸ばすものがおすすめ

3.ツボ押し

– 太衝(たいしょう):足の甲で、親指と人差し指の骨の間のくぼみ。気の流れを整える

- 肝兪(かんゆ):背中の真ん中あたり、第9胸椎の高さ。肝を元気にする

季節と肝

春は肝とつながりが深い季節。

冬にためこんだエネルギーを一気に外へ放つため、体や心の流れが乱れやすくなります。春先にイライラやめまい、花粉症が悪化する人が多いのも、この時期に肝が影響を受けやすいからです。香りの良い野菜(セロリ、春菊、パクチーなど)を食べて、肝の流れをスムーズにしましょう。

まとめ

肝は「流れのエンジン」です。

ここが元気だと体も心もスムーズに動き、毎日を快適に過ごせます。逆に疲れてしまうと、体も気持ちもつまってしまいます。早寝、ほどよい運動、旬の食材を取り入れることが、肝のメンテナンスになります。

< 関連コラム >

「東洋医学」シリーズ

「季節を味方にするカラダケア」シリーズ

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。