お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

【逆子と鍼灸】自然なお産に向けたやさしい選択肢

妊娠後期に入り、「逆子ですね」と言われて戸惑う妊婦さんは少なくありません。

妊娠28週以降、胎児が頭を上にしている状態を「骨盤位(逆子)」と呼び、全体の3〜5%ほどに見られます。多くは自然に頭位へ戻りますが、妊娠34週を過ぎると戻る確率が下がり、帝王切開の可能性が出てきます。

そんな中で注目されているのが、「逆子に対する鍼灸治療」です。西洋医学的にはあまりなじみがないかもしれませんが、東洋医学の観点から見ると、逆子は“気血の滞り”や“冷え”の影響で起こると考えられており、それらを整えることで自然な回転を促すことが可能とされています。

逆子はなぜ起こるのか?

逆子になる原因は明確に特定されていない場合も多いですが、以下のような要因が影響すると考えられています。

・ 子宮の形状(双角子宮など)

・ 羊水過多・羊水過少

・ 胎盤の位置(前置胎盤など)

・ 母体の冷えや緊張、ストレス

・ 多胎妊娠

しかし多くの場合、特別な異常がなくても逆子になることがあります。逆子は「異常」ではなく「ひとつの状態」であり、妊娠後期には自然に戻るケースも多いのです。

東洋医学から見た逆子の原因

東洋医学では、逆子は「母体の冷え」や「気血の巡りの滞り」が関係していると考えられています。特に注目されるのは「腎陽虚(じんようきょ)」や「気虚(ききょ)」の状態。これはエネルギー(気)や温める力(陽)が不足しているため、胎児が正しい位置に落ち着かず、回転しにくいとされます。

このような体質の偏りに対して、鍼やお灸で「気血の流れを整える」「子宮周囲を温める」「自律神経を調整する」などのアプローチを行います。

鍼灸での逆子治療とは?

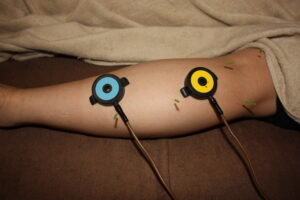

鍼灸による逆子の施術は、主に以下のツボを用いて行います。

・ 至陰(しいん):足の小指の爪の外側にあるツボ。逆子灸の定番。

・ 三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本上にあるツボ。冷えの改善に有効。

・ 太谿(たいけい):内くるぶしとアキレス腱の間。腎を温め、全身の冷えに働く。

鍼を使う場合もありますが、特に逆子のケアでは「温灸」が中心となります。やさしい温熱刺激でツボを温め、子宮周辺の血流を改善し、胎児が自然に回転しやすい環境を整えます。

逆子灸のタイミングと回数

逆子に対する鍼灸は、妊娠28〜34週ごろが効果を発揮しやすいとされています。赤ちゃんの動きが活発で、子宮内に余裕があるこの時期に施術を始めるのが理想的です。34週を超えると戻る確率が下がるため、なるべく早めにご相談いただくのがおすすめです。

施術は週1〜2回を目安に、数回継続して行います。ご自宅でのお灸指導を行うこともあり、毎日お灸を続けることでより高い効果が期待されます。

安全性と注意点

鍼灸は、経験を積んだ鍼灸師が妊婦の身体に配慮しながら行う限り、非常に安全性の高い施術です。ただし以下の点には注意が必要です。

・ 施術は妊娠16週以降の安定期から可能

・ お腹への直接の刺激は避ける

・ お身体の状態や医師の指示に従うことが第一

・ 異常がある妊娠(切迫早産、前置胎盤など)は医師と連携し慎重に対応

鍼灸院を選ぶ際は「妊婦施術に慣れているか」を確認し、安心できる施設を選びましょう。

最後に

逆子は珍しいことではなく、多くの場合は自然に戻る可能性があります。しかし出産に向けて不安が大きくなる中、できることがあるなら取り組みたいと考える妊婦さんは多いでしょう。鍼灸はそんな方の「自然な出産を目指す」サポートとして、とてもやさしい選択肢です。

赤ちゃんとお母さんが、より安心してお産の日を迎えられるように――

逆子のケアとして、ぜひ鍼灸の力を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。