お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

東洋医学コラム:五臓の「脾」〜栄養のキッチン係〜

はじめに

東洋医学でいう「脾(ひ)」は、西洋医学の脾臓とはちょっと違います。

ここでの「脾」は、消化吸収や栄養の運搬を担う“消化器系全体”の総称です。胃、小腸、大腸などをまとめて支える働きがあり、食べ物をエネルギー(気)や血に変える重要な役割を持っています。

イメージでいえば、脾は体の「キッチン係」。食材(食べ物)を調理し、全身に配達する存在です。

脾の主な役割

1.消化・吸収の中心

脾は胃と連携して食べ物を消化し、栄養を取り込みます。この栄養は「気」や「血」となって体のエネルギー源になります。

2.水分のコントロール

脾は体内の水分を適切に巡らせる働きもあります。脾が弱ると水分代謝が悪くなり、むくみや下痢が起こりやすくなります。

3.血をコントロールする

脾には血を血管の中にとどめる力があります。弱るとアザができやすくなったり、鼻血や歯ぐきの出血などが増えます。

脾が疲れているときのサイン

・ 食欲がない、または食後に眠くなる

・ 下痢や軟便になりやすい

・ 顔色が黄色っぽくくすむ

・ むくみやすい

・ アザができやすい

脾を元気にする生活習慣

1.食べもの

- 脾は冷えや湿気に弱いので、温かい食事が◎

-

-

穀物(米、もち麦、はと麦)や根菜類(かぼちゃ、にんじん、さつまいも)が良い

-

甘い味は脾を補うが、砂糖の摂りすぎは逆効果

-

2.生活リズム

-

-

食事はよく噛んでゆっくり食べる

-

冷たい飲み物や生ものの摂りすぎは控える

-

湿気の多い梅雨時は特に脾のケアを

-

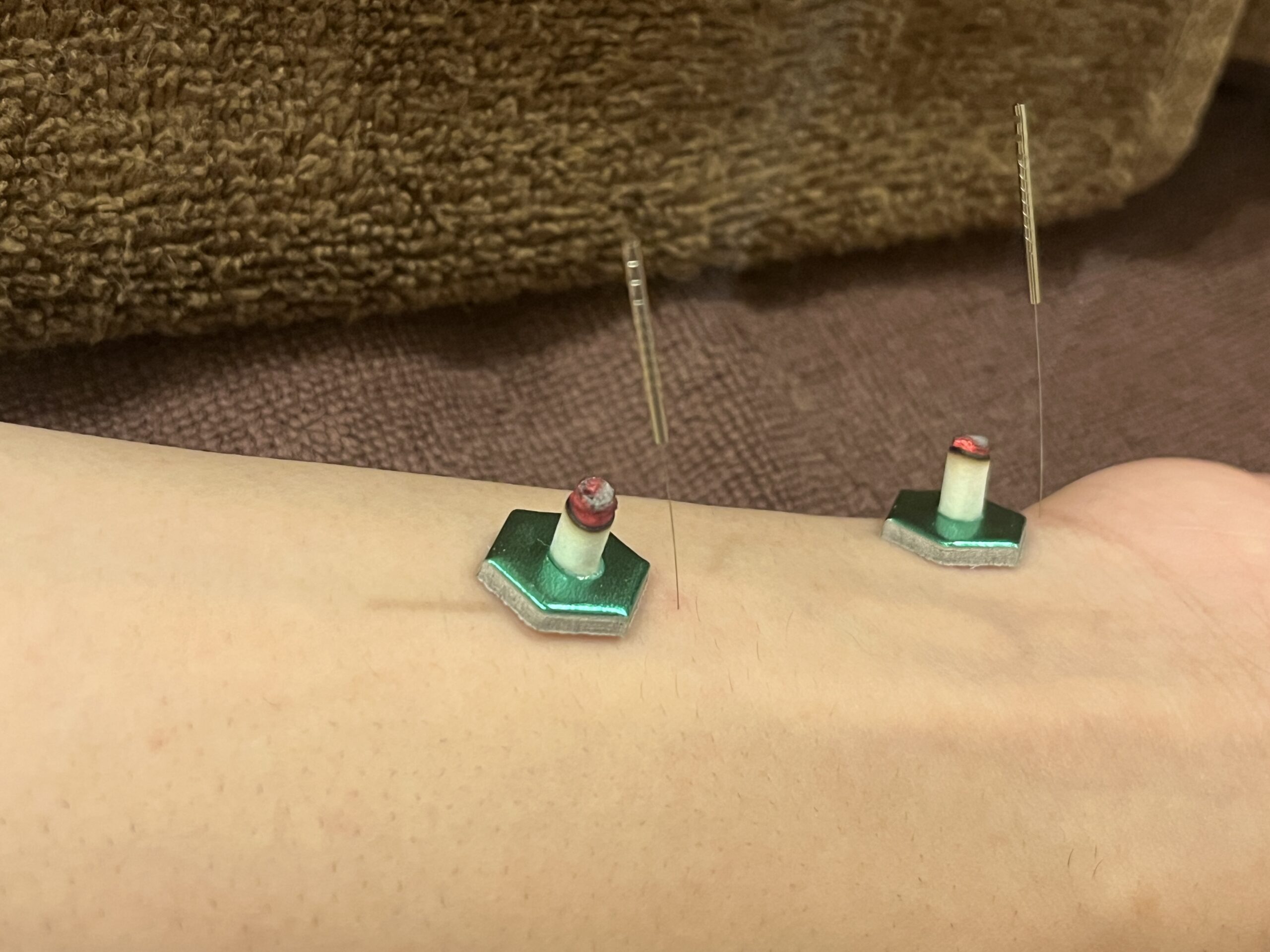

3.ツボ押し

-

-

足三里(あしさんり):膝の下、すねの骨の外側。消化を助け、全身の元気を補う

-

三陰交(さんいんこう):足首の内側、くるぶしから指4本分上。血行と代謝を促す

-

季節と脾

長夏(梅雨明け〜夏の終わり)は湿気と暑さで脾が疲れやすくなります。冷たいものの食べすぎや暴飲暴食は避け、温かいスープやおかゆなどで脾を守りましょう。

まとめ

脾は食べ物をエネルギーに変え、体全体を養うキッチン係です。

脾が元気だと消化吸収がスムーズになり、むくみや疲れも防げます。冷えや湿気から守り、しっかり働いてもらいましょう。

< 関連コラム >

「東洋医学」シリーズ

「季節を味方にするカラダケア」シリーズ

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。