妊娠がわかった喜びの一方で、多くの女性を悩ませるのが「つわり(悪阻)」です。

吐き気や食欲不振、においへの敏感さ、倦怠感など、症状は人によってさまざま。中には食事や水分も取れず、日常生活に支障をきたすほど強い方もいます。

現代医学では明確な原因がはっきりしないつわりですが、東洋医学では「気血の乱れ」や「胃の働きの低下」など、体のバランスの崩れとして捉え、鍼灸でのアプローチが有効とされています。

つわりの原因を東洋医学でみる

東洋医学では、つわりを「妊娠悪阻(にんしんおそ)」と呼びます。

妊娠によって体内のエネルギー(気)や血液の流れが大きく変化し、「気の巡り」が乱れることで胃の働きに影響が出ると考えられています。

特に関係が深いのが「脾(ひ)」と「胃(い)」、そして「肝(かん)」のバランスです。

-

脾胃の虚(ひいのきょ):消化吸収の力が弱まり、胃がつかえたり食欲不振に。

-

肝気の上逆(かんきのじょうぎゃく):ストレスなどで気が上にのぼり、吐き気やのぼせを起こす。

-

痰湿(たんしつ):体内に余分な水分がたまり、ムカムカや頭の重だるさを感じる。

つまり、つわりは「胃に気がのぼる」「巡りが滞る」ことによって生じるもので、鍼灸ではこの“流れ”を整えることを目的とします。

鍼灸でのアプローチ

つわりの鍼灸治療では、まず自律神経と胃腸のバランスを整えることが中心になります。

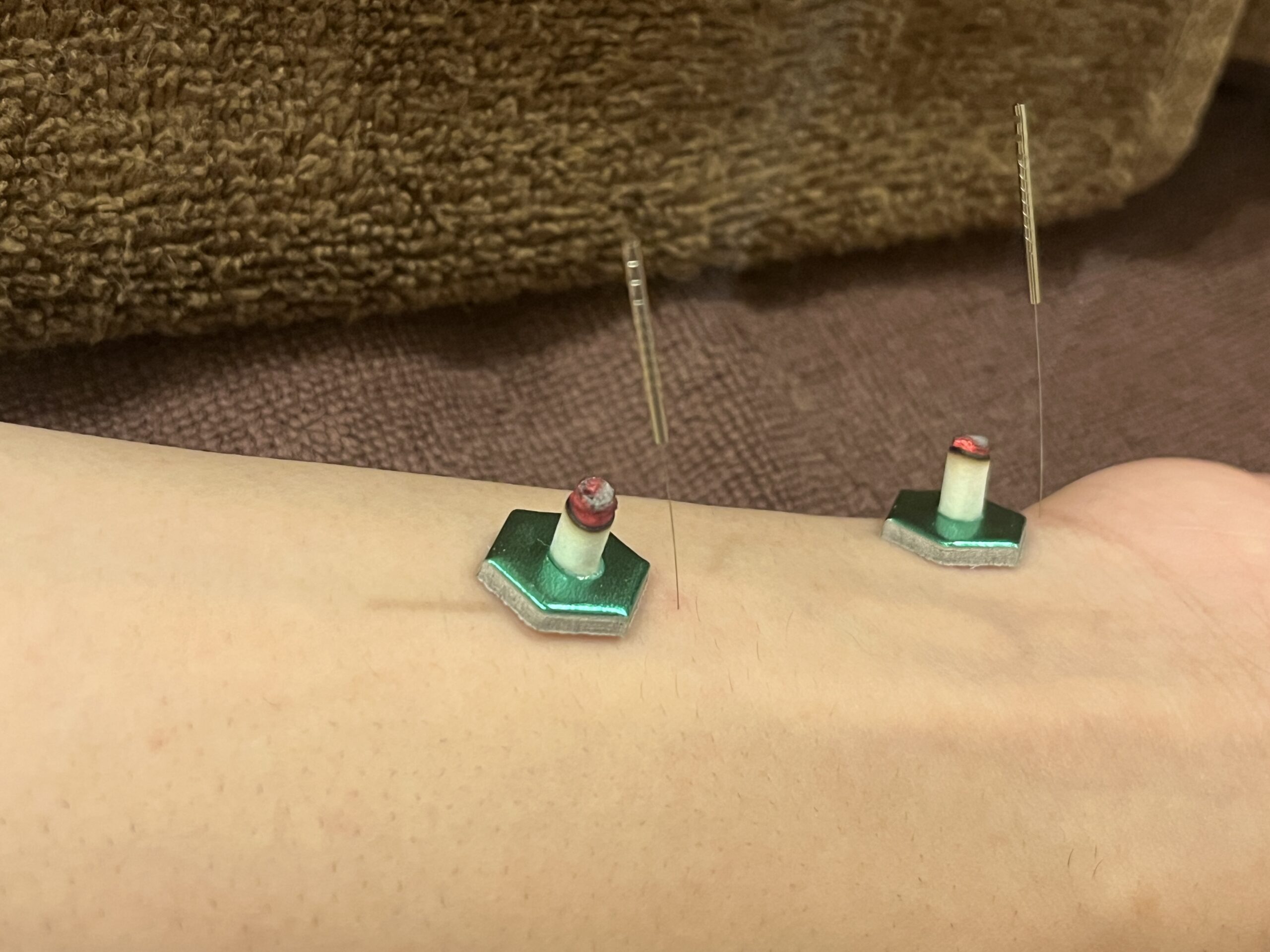

妊娠中の体はとてもデリケートなため、刺激の少ないやさしい施術を行います。

主に使われるツボは以下のようなものです。

-

内関(ないかん):手首の内側にあり、吐き気や胃の不快感をやわらげる代表的なツボ。

-

足三里(あしさんり):胃腸の働きを整え、体力の低下を防ぐ。

-

中脘(ちゅうかん):胃の機能を安定させ、胸のつかえを改善。

-

太衝(たいしょう):肝の気を整え、ストレスや情緒不安定をやわらげる。

鍼の刺激により、血流と神経の働きが穏やかに整い、胃の緊張や自律神経の過敏さが落ち着きます。

さらに、温灸を組み合わせることで体を内側から温め、冷えや倦怠感も軽減されます。

つわりに対する現代医学的な解釈

現代医学では、つわりの原因は「ホルモン変化(特にhCGやエストロゲンの増加)」や「自律神経の乱れ」「心理的ストレス」などが関係していると考えられています。

鍼灸はこれらに直接介入するわけではありませんが、自律神経のバランスを整える効果があることが科学的にも確認されています。

鍼刺激によって副交感神経が優位になり、胃腸の動きが落ち着くとともに、脳内のセロトニンやエンドルフィン(幸福ホルモン)が分泌され、吐き気や不安感がやわらぐのです。

妊娠中でも安心できる鍼灸

妊娠中の鍼灸は、体に負担をかけないよう刺激量やツボの選定を慎重に行う必要があります。

特にお腹や腰の深い刺激は避け、手足などの安全なツボを中心に施術します。

国家資格を持つ鍼灸師による施術であれば、母体・胎児ともに安心して受けられます。

また、施術中はリラックスできる環境づくりも大切です。照明を落とし、深呼吸を促しながら行うことで、自律神経のバランスが整いやすくなります。

鍼灸後に「少し食べられるようになった」「気持ち悪さが軽くなった」と感じる方も多く、少しずつ日常生活が快適になるサポートとなります。

自宅でできるセルフケア

軽いつわりの場合は、自宅でもできる簡単なケアを取り入れてみましょう。

-

内関を温める

手首の内側(三本指分下の位置)にある「内関」に、温かいタオルを当てると吐き気が落ち着くことがあります。 -

冷えを防ぐ

足元やお腹を冷やさないように。靴下や腹巻きを使って温めましょう。 -

香りや空気の工夫

においで気分が悪くなる場合は、レモンやミントなど爽やかな香りを使うとリラックス効果があります。 -

こまめな水分と軽い食事

空腹が続くとつわりが悪化しやすいため、少量ずつでも食べられるものを摂るようにしましょう。

鍼灸で「つわり」から「安定期」へ

鍼灸は、つわりの症状を軽くするだけでなく、妊娠中の体調を整えるサポートにもつながります。

血流が良くなることで、胎児への栄養供給もスムーズになり、妊婦さん自身の体力回復にも役立ちます。

さらに、妊娠中期以降に起こりやすい「腰痛」「むくみ」「不眠」「肩こり」などの不調にも対応できるのが鍼灸の強みです。

薬に頼りにくい妊娠期だからこそ、自然で穏やかなケアとして鍼灸が選ばれています。

まとめ

つわりは「我慢するしかない」と思われがちですが、体のバランスを整えることでやわらぐことがあります。

鍼灸は、胃腸や自律神経にやさしく働きかけ、心身を落ち着かせるサポートができる療法です。

妊娠中の不安や体調の揺らぎに寄り添いながら、母体と赤ちゃんの両方にとって穏やかな時間をつくる。

それが、東洋医学のやさしい力です。

つらい吐き気や不快感で悩んでいる方は、無理せず鍼灸によるケアを取り入れてみてください。

「少し楽になった」「食べられるようになった」

――その小さな変化が、安心してマタニティ期を過ごす第一歩になるはずです。

⇒ご予約はこちらから

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

渋谷α鍼灸院:渋谷駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅