月経痛(生理痛)は、女性の多くが経験する不調のひとつです。

お腹の痛みだけでなく、腰の重だるさ、頭痛、倦怠感、イライラ、吐き気など、症状は人それぞれ。中には鎮痛薬を手放せないほど痛みが強い方も少なくありません。

しかし、東洋医学では「痛み」は単なる局所的な問題ではなく、体全体のバランスの乱れによって生じるサインと捉えます。

鍼灸はその根本に働きかけることで、月経痛の改善をめざす治療法です。

月経痛の原因を東洋医学でみる

東洋医学では、月経痛は「気血の滞り」と「冷え」に深く関係しています。

生理時には、子宮内の血がスムーズに排出されることが大切ですが、気(エネルギー)の流れが悪くなったり、体が冷えて血が滞ると「瘀血(おけつ)」が生じ、下腹部に痛みをもたらします。

また、精神的ストレスが続くと「肝」の働きが乱れ、気の巡りが滞ってしまいます。

これが「気滞(きたい)」と呼ばれる状態で、イライラや胸の張り、頭痛などを伴う月経痛を引き起こします。

一方で、冷え性の方は「陽気(あたためる力)」が不足しているため、下腹部の血流が悪くなり、キリキリとした痛みや経血の黒ずみを感じやすくなります。

つまり、月経痛は単なる「子宮の痛み」ではなく、体全体の気血のバランスの崩れが原因で起きているのです。

鍼灸でのアプローチ

鍼灸治療では、まず全身のバランスを整えることを重視します。

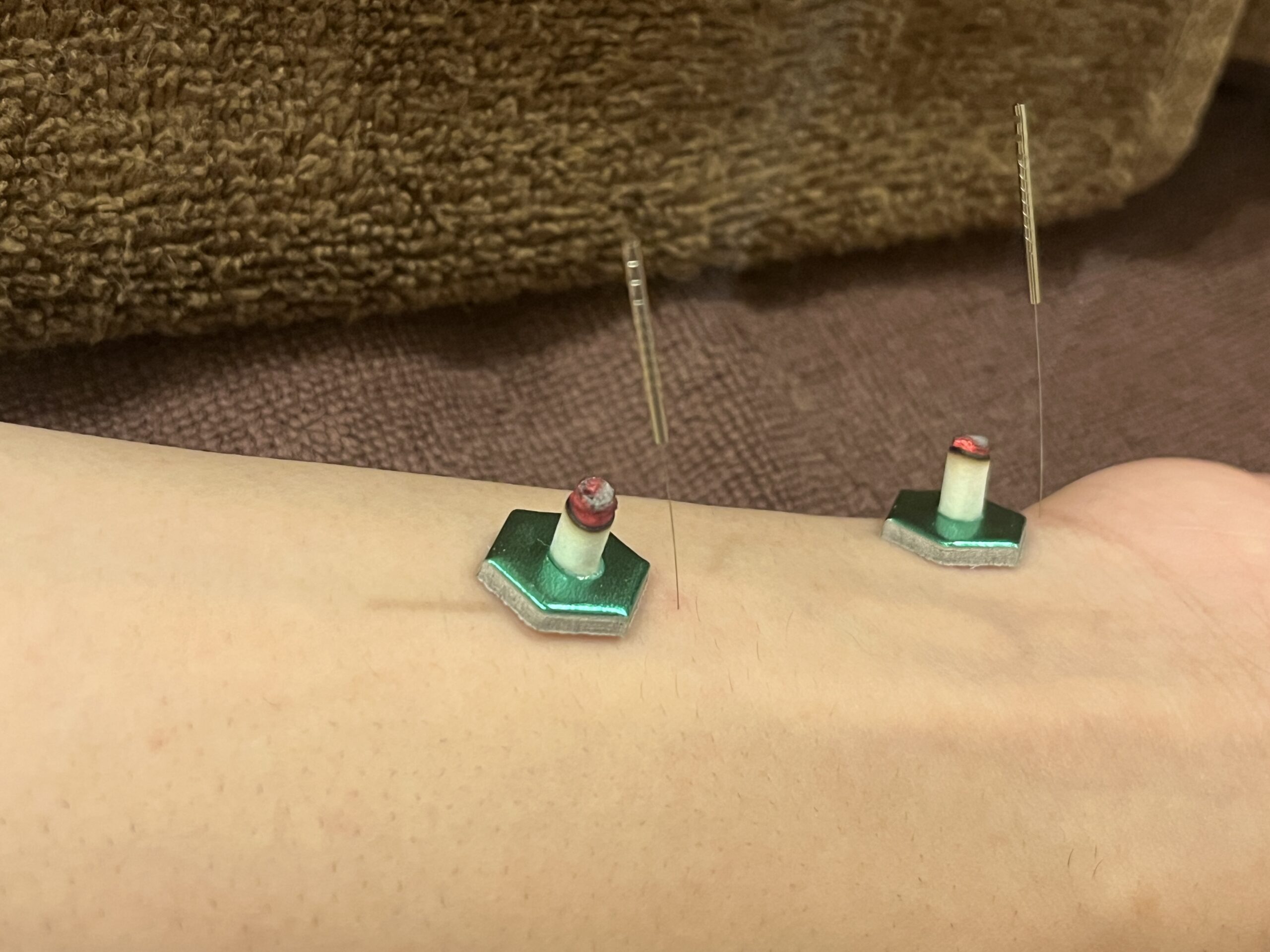

痛みのある下腹部に直接アプローチするだけでなく、気や血を巡らせるツボ、体を温めるツボ、自律神経を整えるツボなどを組み合わせて施術します。

代表的なツボとしては、

-

三陰交(さんいんこう):冷えや月経痛、生理不順など女性特有の不調全般に効果的

-

気海(きかい)・関元(かんげん):下腹部を温め、気血を補う

-

太衝(たいしょう):ストレスによる気の滞りを和らげる

-

足三里(あしさんり):胃腸の調子を整え、全身のエネルギーを底上げする

鍼でツボを刺激することで、血流が改善され、子宮や骨盤周囲の筋肉がやわらぎます。

また、自律神経にも働きかけ、ホルモンバランスを整える作用が期待できます。

さらに、お灸を併用することで冷えを取り除き、下腹部の血流をさらに高めます。

温かい刺激が副交感神経を優位にし、心身ともにリラックスしやすくなるため、ストレスによる月経痛の悪化を防ぐことにもつながります。

現代医学からみた鍼灸の効果

現代医学的にみても、鍼灸は月経痛の軽減に有効とする研究結果が増えています。

鍼の刺激によって、痛みを伝える神経の働きが抑えられ、同時に「エンドルフィン」と呼ばれる鎮痛作用をもつ脳内物質が分泌されます。

これにより、自然な形で痛みを和らげることができます。

また、骨盤内の血流が改善されることで、子宮の過剰な収縮が落ち着き、冷えによる痛みや違和感も軽減します。

薬に頼らず、体本来の回復力を高めるのが鍼灸の大きな特徴です。

日常生活でのケアも大切

鍼灸治療とあわせて、生活習慣の見直しも欠かせません。

冷たい飲食物を控え、体を温める食事(根菜類・発酵食品など)を意識すること。

また、ストレスをため込まないことも大切です。

軽いストレッチや深呼吸、湯船にゆっくり浸かる習慣が、気血の流れをスムーズにします。

生理痛が強いときは「痛みがあるのが当たり前」と思いがちですが、実は体からの大切なサインです。

定期的な鍼灸で体のバランスを整えていくことで、回を重ねるごとに痛みがやわらぎ、生理前後の体調も安定してくる方が多くいます。

まとめ

月経痛は、体の内側から整えることで確実に変わっていく不調です。

鍼灸は、血流や自律神経、ホルモンバランスにやさしく働きかけ、薬では届かない「根本の原因」にアプローチします。

冷えやストレス、生理痛に悩まされている方は、一度鍼灸でのケアを取り入れてみてください。

体のリズムが整い、「生理のたびにつらい…」が「いつの間にかラクになった」に変わるはずです。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

渋谷α鍼灸院:渋谷駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅