毎月の月経前に、心や体の不調を感じる女性は少なくありません。

イライラ・情緒不安・頭痛・むくみ・下腹部の張り・眠気・肌荒れなど――。

こうした症状は「PMS(月経前症候群)」と呼ばれ、女性の約7〜8割が何らかの形で経験しているといわれます。

そのつらさは、日常生活や仕事、人間関係にまで影響を及ぼすことも。

「毎月この時期が怖い」と感じてしまう方も多いのではないでしょうか。

そんなPMSに対し、近年注目されているのが鍼灸によるアプローチです。

ホルモンや自律神経のバランスを整える東洋医学の考え方が、薬に頼りすぎず体のリズムを穏やかに保つ手助けになります。

PMSとは

PMSは、排卵後から月経が始まるまでの間に起こる身体的・精神的な不調の総称です。

主な原因は、排卵後に女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)の分泌量が大きく変化すること。

このホルモンの波が脳内の神経伝達物質や自律神経に影響し、体と心にさまざまな不調を引き起こします。

代表的な症状として:

-

イライラ・怒りっぽい・情緒不安

-

抑うつ感・集中力の低下

-

頭痛・肩こり・下腹部の痛み

-

むくみ・乳房の張り・食欲増進

-

眠気・不眠・肌荒れ

などがあり、人によって症状の出方や程度は異なります。

東洋医学でみるPMSの正体

東洋医学では、PMSを「気血の流れの乱れ」「肝の働きの滞り」として捉えます。

月経周期は、体内の“気(エネルギー)”と“血(栄養・ホルモン)”のスムーズな循環によって保たれています。

しかし、ストレスや過労、冷え、感情の抑圧などが続くと、この巡りが滞りやすくなり、次のような状態を招きます。

-

肝気鬱結(かんきうっけつ)タイプ

ストレスや我慢が多く、イライラ・胸の張り・ため息が多い。

肝の気が滞って情緒が不安定になりやすい。

-

気滞血瘀(きたいけつお)タイプ

血の流れが悪く、下腹部の痛みや経血に塊がある。

月経前に頭痛や肩こりが強まる傾向。

-

脾虚(ひきょ)タイプ

疲れやすく、むくみや食欲不振が出やすい。

ホルモンや血液の生産が追いつかず、心身が不安定に。

このように、PMSの背景には単なるホルモンの乱れだけでなく、「体質と心のバランスの崩れ」が関係しているのです。

鍼灸によるPMSへのアプローチ

鍼灸治療では、PMSの根本にある「気血の流れ」と「自律神経のバランス」を整えます。

月経周期を自然なリズムへ導くことで、ホルモンの波をなだらかにし、症状を軽減します。

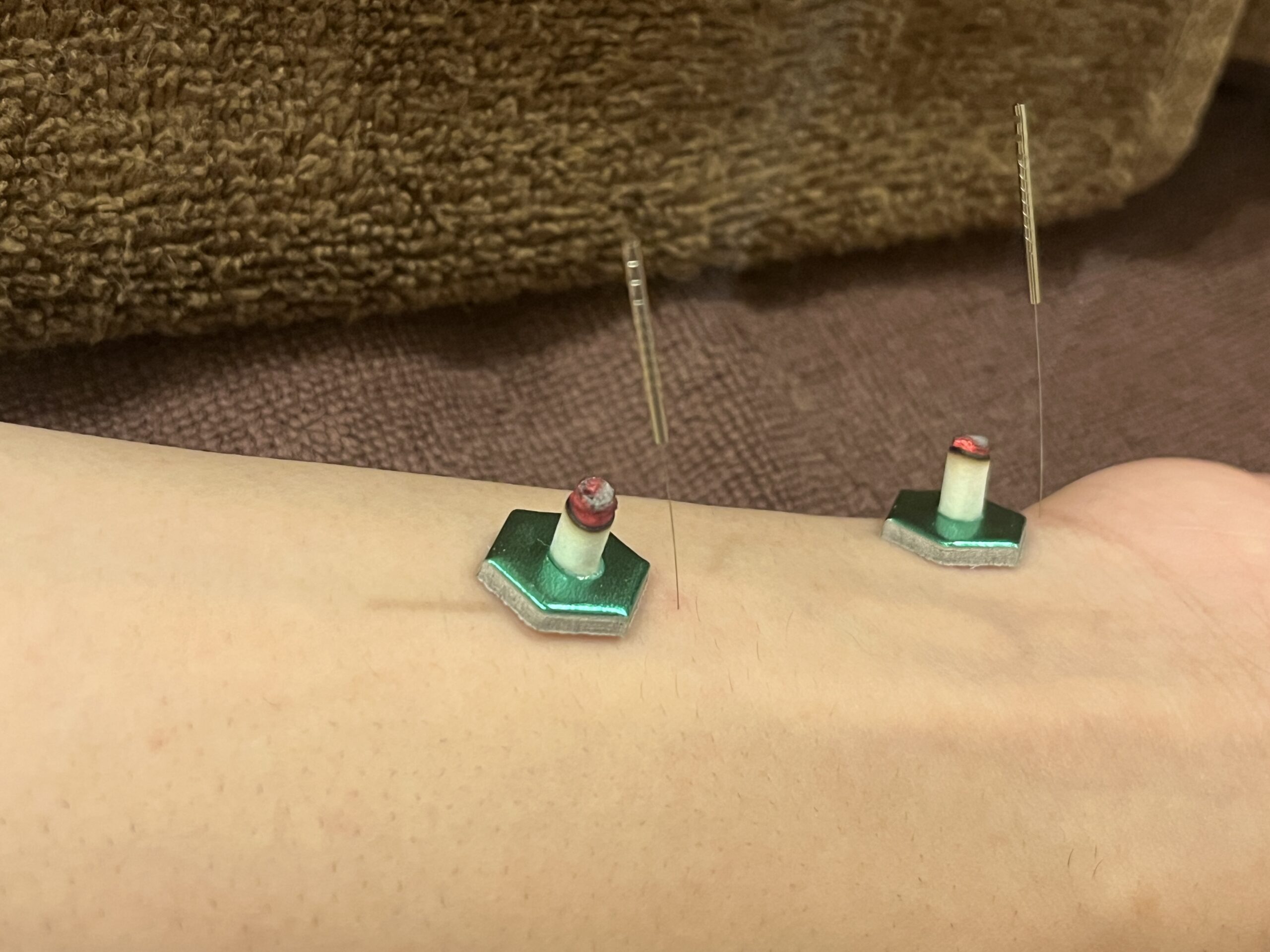

代表的なツボは以下の通りです。

-

三陰交(さんいんこう):女性の体調全般を整えるツボ。ホルモンバランスを安定させ、冷えやむくみを改善。

-

太衝(たいしょう):肝の気を流し、イライラや情緒の不安をやわらげる。

-

関元(かんげん)・気海(きかい):下腹部の血流を促進し、月経痛や腹部の張りを和らげる。

-

内関(ないかん):ストレスや不安感を抑え、自律神経を整える。

鍼やお灸による穏やかな刺激で、全身の巡りを整え、心身の緊張をゆるめていきます。

自律神経とホルモンの調整

PMSでは、自律神経が乱れることが多く、「眠りが浅い」「頭が重い」「動悸がする」などの不調が重なることもあります。

鍼灸はこの自律神経の調整に非常に効果的です。

ツボ刺激によって交感神経と副交感神経のバランスが整うと、体温調整や血流、内臓の働きが改善し、ホルモン分泌も安定していきます。

実際、定期的な鍼灸治療を続けることで、

「月経前のイライラが減った」

「痛み止めを飲まなくても過ごせるようになった」

という声も多く聞かれます。

養生(セルフケア)のポイント

鍼灸治療とあわせて、日常生活でのセルフケアを意識することで、より穏やかな周期を保てます。

-

冷えを防ぐ

下半身を冷やすと血流が滞り、PMS症状が悪化しやすくなります。腹巻きや温かい飲み物を取り入れて。 -

ストレスをためない

深呼吸や軽いストレッチで気を流し、リラックスを心がけましょう。 -

バランスのとれた食事を

甘いものやカフェインのとりすぎは、イライラやむくみを悪化させます。鉄分・ビタミンB群をしっかり摂取。 -

睡眠を大切に

ホルモンは夜に分泌が整うため、22〜23時には就寝するのが理想です。

まとめ

PMSは「仕方ないもの」ではなく、体からの小さなサインです。

鍼灸で体の巡りと心のバランスを整えることで、その波を穏やかにすることができます。

東洋医学の視点では、月経前の不調は「体が整う準備をしている証」。

だからこそ、無理に抑え込むのではなく、整える方向へと導くことが大切です。

毎月訪れるゆらぎを、恐れず、やさしく受け止められるように。

鍼灸は、そのための心強いサポートとなります。

「月のリズム」と上手に付き合うことで、きっとあなたの毎日が軽やかに変わっていくでしょう。