お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

角膜炎と鍼灸 ― 目の健康を守る東洋医学的アプローチ

角膜炎とは?

角膜炎とは、黒目の表面にあたる「角膜」に炎症が起こった状態を指します。

角膜は光を通して網膜に像を結ぶ重要な組織であり、ここにトラブルが起こると視力に大きく影響します。

主な原因には、細菌やウイルスによる感染、コンタクトレンズの長時間使用、外傷やドライアイなどがあります。

症状としては、充血、痛み、まぶしさ、視力低下、涙が止まらないなどが挙げられ、放置すると角膜に濁りが残り、視力障害を引き起こすこともあります。

西洋医学的な治療

現代医学では、原因によって抗菌薬や抗ウイルス薬の点眼、ステロイド点眼、または角膜保護のための処置が行われます。

進行が重度の場合は入院加療や角膜移植が必要になることもあり、早期に適切な診断と治療を受けることが最優先です。

ただし、治療後も再発を繰り返す方や、炎症が落ち着いても不快感や目の疲れが続く方も少なくありません。

東洋医学からみた角膜炎

東洋医学では「目は五臓六腑の精華」といわれ、肝・腎との関わりが特に深いと考えられています。

-

肝は「血」を蔵し、血流を通じて目の栄養状態を整える。

-

腎は「精」を蔵し、視力や目の生命力を支える。

角膜炎の背景には「肝血不足」「肝火上炎」「腎陰虚」などの体質的要因が関わっていると捉えられます。

たとえば、慢性的な疲れやストレスで肝の働きが乱れると、炎症が起こりやすくなり、目が充血したり痛みを感じやすくなります。

また、体の潤いが不足すると角膜が乾きやすくなり、炎症が慢性化することもあります。

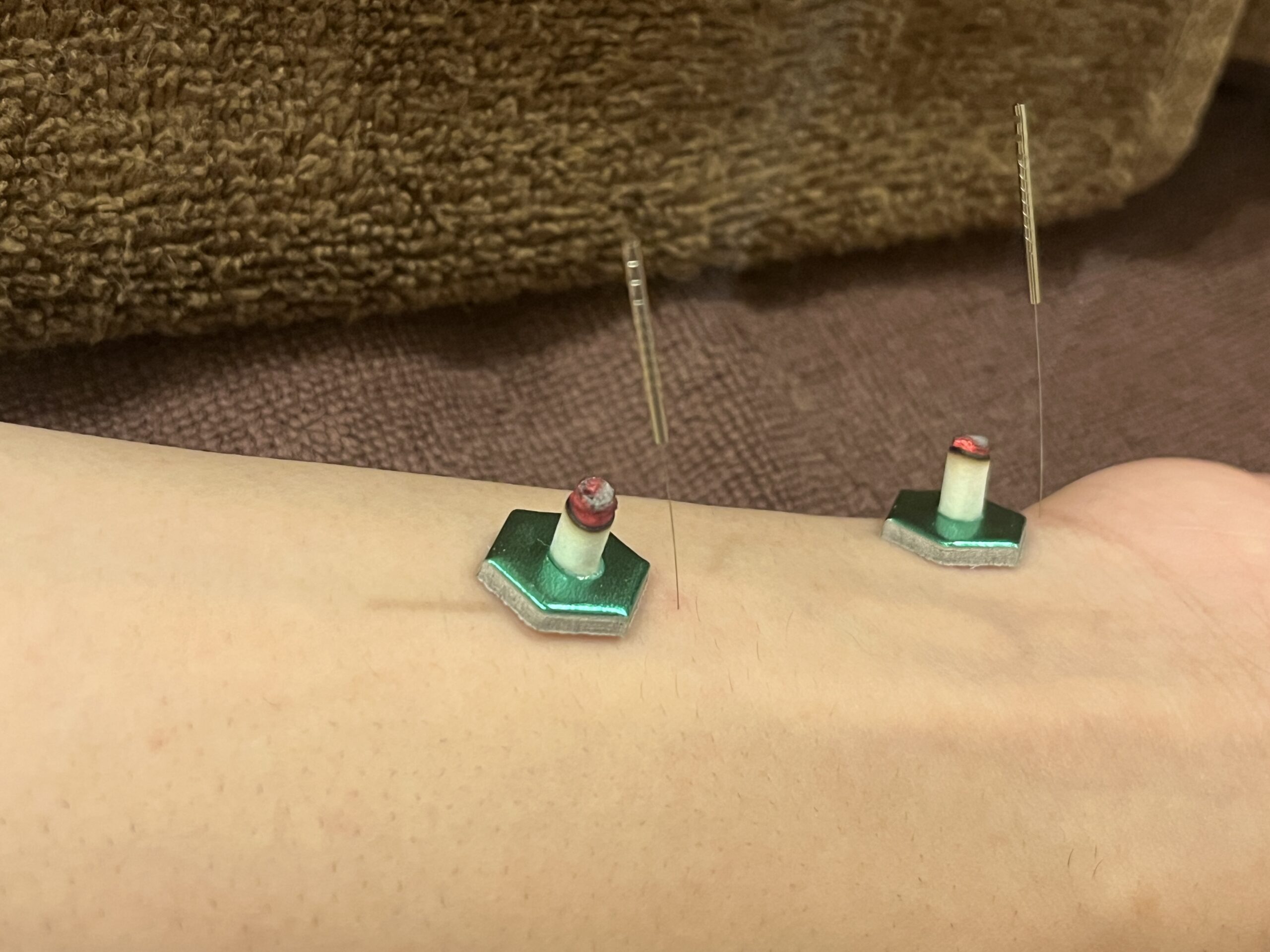

鍼灸によるアプローチ

鍼灸治療では、目そのものに直接鍼を刺すことはありません。

全身のバランスを整えることで目の健康を支えるのが基本です。

具体的には以下のようなツボがよく使われます。

-

太陽(たいよう):こめかみ付近にあり、眼精疲労や目の痛みに用いられる。

-

睛明(せいめい)・攅竹(さんちく):目の周囲にあり、血流を改善し目の違和感をやわらげる。

-

肝兪(かんゆ)・腎兪(じんゆ):背中にあり、肝腎の働きを整えて目を養う。

-

合谷(ごうこく)・足三里(あしさんり):全身の免疫力を高め、炎症に対する抵抗力を強化する。

さらに、灸を併用することで局所の血行を改善し、回復を促すこともあります。

お腹や足のツボを温めることで、全身の気血の巡りをスムーズにし、結果的に目の炎症が鎮まりやすくなるのです。

鍼灸が期待できる効果

鍼灸で直接角膜炎を治すわけではありませんが、以下のような効果が期待できます。

-

免疫バランスの調整:体の抵抗力を高め、感染や炎症の再発予防を助ける。

-

血流改善:目の周囲や全身の循環を整え、角膜への栄養供給を助ける。

-

自律神経の安定:ストレスや疲労による症状悪化を防ぎ、回復力を高める。

-

全身調整:胃腸や睡眠などの状態を整えることで、結果的に目の健康も維持しやすくなる。

日常生活でできる工夫

角膜炎を予防・改善するためには、鍼灸に加えて日常のセルフケアも大切です。

-

コンタクトレンズの正しい使用(長時間装用を避ける、清潔を保つ)

-

スマートフォンやパソコン使用時の休憩を意識する

-

栄養バランスのとれた食事(特にビタミンA・E、亜鉛など)

-

睡眠を十分にとり、目を休ませる

これらの工夫と鍼灸を組み合わせることで、角膜炎の改善や再発予防に役立ちます。

まとめ

角膜炎は、放置すると視力に重大な影響を及ぼすことのある病気です。

西洋医学的治療が第一選択であることは間違いありませんが、東洋医学の観点から全身を整えることで、治療後の回復促進や再発予防に大きな力を発揮します。

鍼灸は、目の不調だけでなく体全体のバランスを整えることを目的としているため、慢性的な疲れやストレスが背景にある方にもおすすめです。

目の不調が続いてお困りの方は、ぜひ一度鍼灸を取り入れてみてはいかがでしょうか。

ご予約はこちらから

LINEからもご案内可能です。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

渋谷α鍼灸院:渋谷駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。