お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

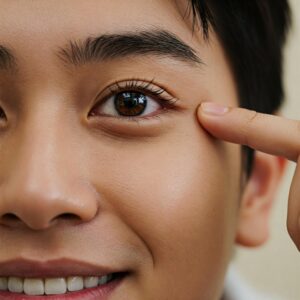

老眼と鍼灸 ― 目の働きをサポートする東洋医学

はじめに

「近くの文字がぼやける」「新聞やスマホを少し離さないと読めない」「夕方になると目の疲れが強くなる」

──40代以降、多くの方が感じるこのような症状は「老眼(老視)」と呼ばれる自然な加齢現象です。

医学的には、水晶体の弾力性が低下し、ピント調節を行う毛様体筋の働きが弱まることで起こります。

老眼は誰にでも起こる避けられない変化ですが、その進行度や不快感の強さには個人差があります。

眼鏡での矯正が一般的ですが、鍼灸によって目の周囲や全身の血流、自律神経を整えることで、老眼による疲れや不快感をやわらげるサポートが可能です。

老眼の仕組みと特徴

老眼は40歳前後から始まり、60歳ごろまで徐々に進行します。特徴的な症状としては以下が挙げられます。

-

近くの文字がかすむ

-

ピントの切り替えに時間がかかる

-

夕方や疲労時に見えにくさが増す

-

眼精疲労や頭痛、肩こりを伴う

これは単なる視覚の変化にとどまらず、生活の質(QOL)に大きく影響します。

特にデスクワークやスマホ利用が増えた現代では、老眼が早くから自覚されやすい傾向があります。

東洋医学からみた老眼

東洋医学では、老眼は「腎虚(じんきょ)」と深く関わると考えられています。

腎は生命エネルギーの源であり、成長・発育・老化に関与します。年齢とともに腎の力が弱まると、目を養う力も低下し、老眼が現れるとされます。

また、「肝は目に開竅する」とされ、肝の血(肝血)は目の働きを支えます。

過度のストレスや不規則な生活で肝の働きが乱れると、目の疲れやかすみが悪化することがあります。

さらに「脾胃」の弱りは気血の不足を招き、目への栄養不足につながります。

つまり、老眼は単なる目の老化ではなく、「腎」「肝」「脾」のバランス低下によって進行すると東洋医学では考えます。

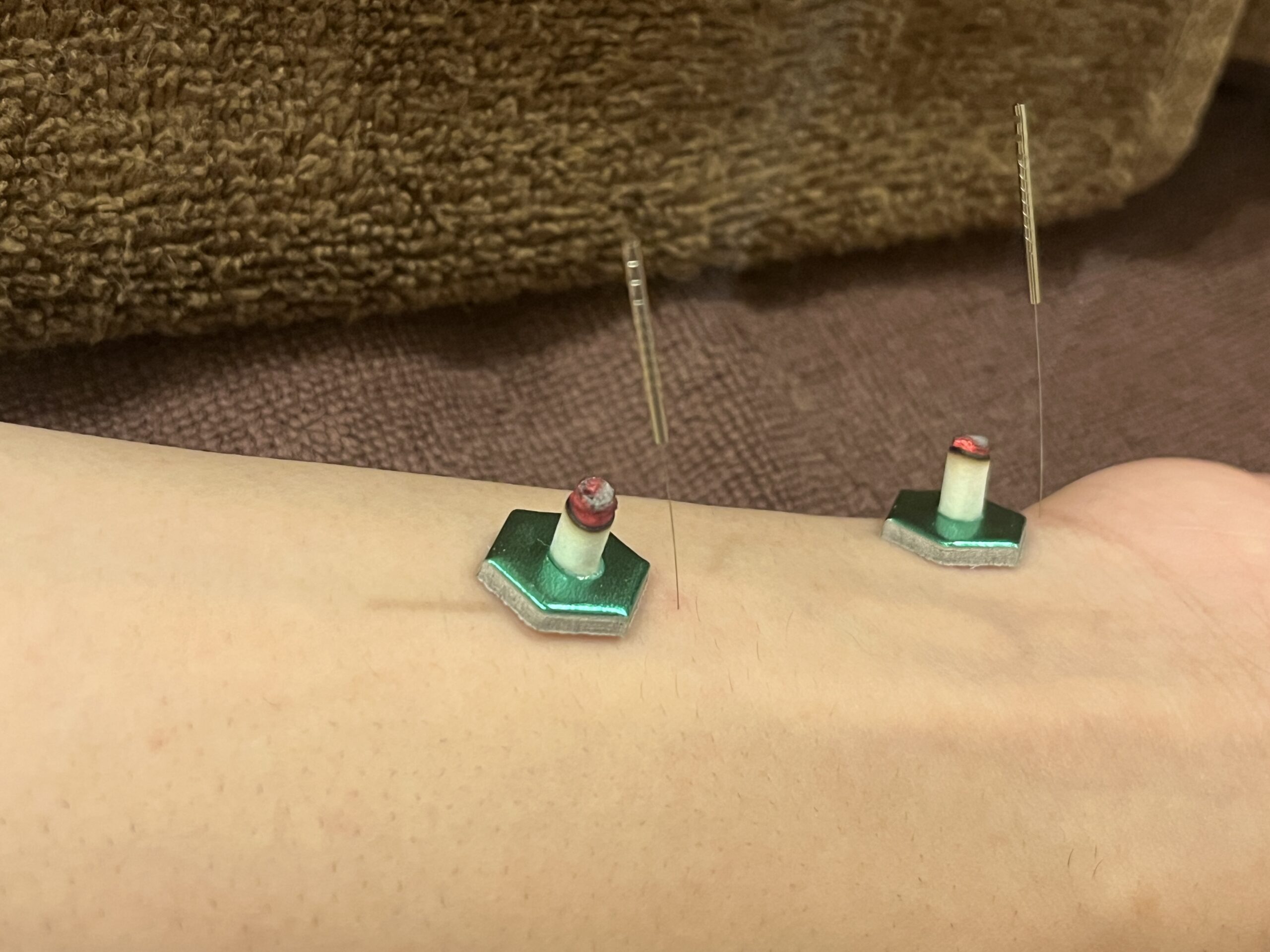

鍼灸でのアプローチ

鍼灸では、老眼そのものを「若い頃のように戻す」ことはできませんが、目の疲れや不快感を軽減し、進行を緩やかにするサポートが期待できます。

1. 目の血流を改善

目の周囲や後頭部のツボ(睛明・攅竹・太陽・風池など)を使い、目の血流を促してピント調節に関わる筋肉の緊張を緩めます。

2. 自律神経の安定

合谷や神門などのツボで自律神経を整えると、眼精疲労や肩こりが軽減し、目の使いすぎによる疲れを回復しやすくなります。

3. 腎・肝の働きを補う

腎兪、太谿、肝兪、太衝などを用いて、体の内側から目を養うアプローチを行います。加齢による変化を和らげ、体全体の若々しさを保つ手助けになります。

4. 全身の調整

足三里や三陰交といった全身調整のツボを使い、気血の流れを改善することで「疲れにくい身体づくり」を目指します。

鍼灸で期待できる効果

-

目の疲れやかすみの軽減

-

見え方のストレスの緩和

-

頭痛・肩こりの改善

-

睡眠の質の向上

-

集中力や作業効率のアップ

老眼による「見えづらさ」だけでなく、それに伴う全身の不快症状をトータルでケアできるのが鍼灸の魅力です。

生活習慣とセルフケア

鍼灸とあわせて、生活の中でできる工夫も大切です。

-

1時間ごとに目を休める「20-20-20ルール」

-

温タオルで目を温め、血流を改善

-

栄養バランスの良い食事(特にビタミンA・C・E、亜鉛、ルテイン)

-

適度な運動で血行促進

-

睡眠をしっかりとり、腎の力を養う

これらを意識することで、鍼灸の効果をより高められます。

注意点

老眼の症状に似ていても、緑内障や白内障、黄斑変性など重篤な目の病気が隠れている場合もあります。

見え方に違和感を感じたら、まずは眼科で検査を受けることが大切です。その上で鍼灸を併用することで、より安心してケアができます。

まとめ

老眼は加齢によって誰にでも訪れる自然な変化ですが、鍼灸はその不快な症状をやわらげ、目の健康をサポートする手段として有効です。

目の周囲の血流を整えるだけでなく、腎や肝を補い、全身のバランスを回復させることで、生活の質を高めることができます。

「見えにくいから仕方ない」とあきらめるのではなく、鍼灸を取り入れて快適な目の生活を維持していきましょう。

ご予約はこちらから

LINEからもご案内可能です。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

渋谷α鍼灸院:渋谷駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。