お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

焦燥感と鍼灸 ― 東洋医学的アプローチ

焦燥感とは何か

焦燥感とは「なぜか落ち着かない」「心が先走ってしまう」といった不安や苛立ちを伴う感覚のことを指します。

明確な原因がある場合もあれば、「理由は分からないのにソワソワしてしまう」というケースも少なくありません。

現代社会では仕事や人間関係、生活環境の変化などから自律神経が乱れ、焦燥感を訴える方が増えています。

西洋医学では不安障害やうつ病の症状の一部と捉えられることもありますが、日常的に感じる軽度の焦燥感であっても心身に負担をかけ、集中力低下や不眠、胃腸の不調などを引き起こす要因になりかねません。

東洋医学からみた焦燥感

東洋医学では、焦燥感は「心(しん)」の働きの乱れと関係が深いと考えます。

心は血の巡りと精神活動を司る臓腑であり、ストレスや疲労、生活習慣の乱れによって気血が不足したり滞ったりすると、不安感や焦りが現れるとされます。

また、焦燥感には「肝(かん)」も関わります。

肝は気の流れを調整する働きがあり、過度のストレスで肝の働きが滞ると、イライラやソワソワした落ち着きのなさが生まれます。

つまり、心と肝のバランスの乱れが焦燥感の背景にあると考えられるのです。

鍼灸でできること

鍼灸は、体のツボを刺激して自律神経や気血の流れを整えることを得意とします。焦燥感に対しては、以下のような効果が期待されます。

-

自律神経の調整

鍼刺激は交感神経と副交感神経のバランスを整え、心身をリラックスさせます。ソワソワして眠れないときや、不安で心拍数が上がってしまうときにも有効です。 -

気血の巡りを改善

東洋医学的に不足している「気」や「血」を補い、滞りを流すことで、心に安定感を与えます。血流改善は脳や神経系への栄養補給につながり、心の落ち着きに寄与します。 -

緊張の緩和

焦燥感を抱える方は筋肉の緊張も強くなりがちです。鍼やお灸による温熱刺激は、肩や首のこわばりを和らげ、心身全体の余裕を取り戻す助けとなります。

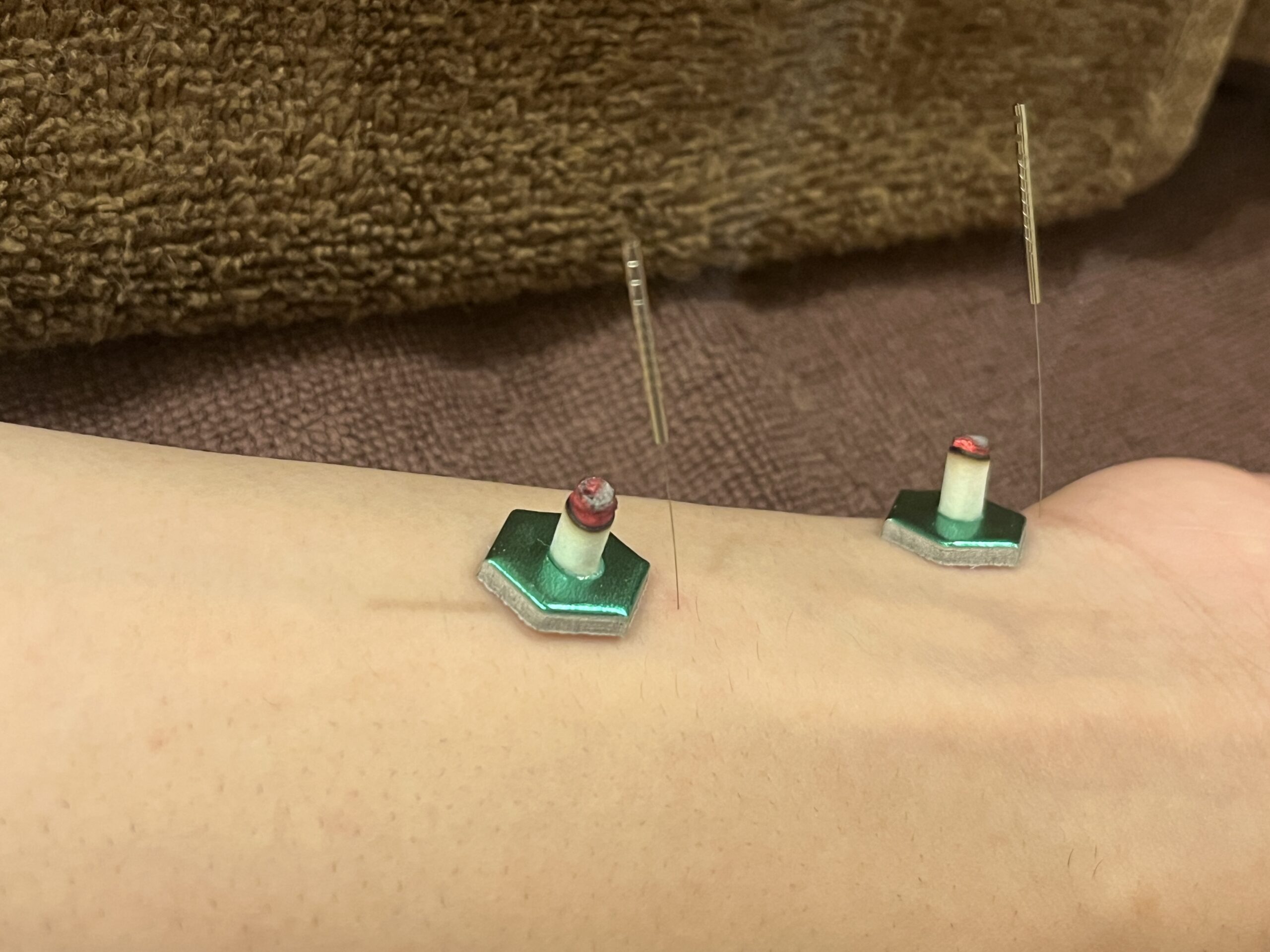

よく使われるツボ

-

内関(ないかん):手首の内側にあるツボで、不安や動悸、胸のつかえをやわらげる作用があります。

-

神門(しんもん):手首の小指側にあるツボで、心を落ち着け安眠に導く効果が期待されます。

-

太衝(たいしょう):足の甲にあるツボで、肝の気の巡りを調整し、イライラや焦燥を鎮めます。

-

百会(ひゃくえ):頭頂部にあるツボで、気の巡りを整え心を安定させる代表的なツボです。

これらのツボは自分で軽く押すだけでもリラックスにつながることがありますが、専門的な施術を受けることでより効果的に働きます。

鍼灸施術の流れ

焦燥感で来院される方には、まず丁寧な問診を行い、生活習慣や体質を把握します。

そのうえで脈や舌、体の状態を確認し、原因となるバランスの乱れを探ります。

施術はリラックスできる空間で行い、必要に応じて鍼とお灸を組み合わせます。

治療を続けるうちに「心が落ち着いて眠りやすくなった」「仕事中のソワソワが減った」といった変化を感じる方も多く、日常生活の質を高めることができます。

日常生活でできる工夫

鍼灸に加えて、焦燥感をやわらげるためには生活習慣の見直しも大切です。

-

睡眠リズムを整える

-

カフェインやアルコールの過剰摂取を控える

-

深呼吸やストレッチでリラックスする

-

趣味や軽い運動で気分転換する

こうした習慣を取り入れることで、鍼灸治療の効果をより高めることができます。

まとめ

焦燥感は「心の問題」として片づけられがちですが、実際には体のバランスの乱れが関与していることも多くあります。

鍼灸は、自律神経や気血の流れを整えることで、心の落ち着きを取り戻すサポートが可能です。

焦りや不安で心が休まらないと感じたとき、薬に頼る前に一度、鍼灸というやさしいアプローチを試してみてはいかがでしょうか。

ご予約はこちらから

LINEからもご案内可能です。

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。