お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

情緒不安定と鍼灸 ― 東洋医学の力

情緒不安定とは

「些細なことで気分が揺れ動く」「涙もろくなった」「怒りっぽくなった」「不安感が強い」

――このような状態を指して「情緒不安定」と呼びます。

誰にでも一時的に起こり得ますが、長く続くと人間関係や仕事、学業に支障をきたすことも少なくありません。

背景にはストレスや過労、ホルモンバランスの乱れ、睡眠不足、自律神経の不調などさまざまな要因が関わっています。

特に現代社会では、情報過多や人間関係のストレスが心の揺らぎを大きくしています。

西洋医学からみる情緒不安定

西洋医学的には、情緒不安定はうつ病や不安障害、適応障害、月経前症候群(PMS)、更年期障害などの一症状として現れることが多いとされています。

治療としては、心理療法や薬物療法、生活習慣の改善などが行われます。

薬による治療は効果が期待できますが、副作用や依存性を心配される方も多く、補完療法として鍼灸に関心を寄せる方が増えてきています。

東洋医学における情緒不安定の理解

東洋医学では、心と体は切り離せない存在と考えられています。

感情の不調は体の不調と密接に関わり、逆に体の乱れが心を揺らすこともあります。

特に「肝」「心」「脾」が関係するとされます。

-

肝は「疏泄」をつかさどり、気の流れをスムーズに保ちます。ストレスで肝の働きが乱れると、イライラや怒りっぽさ、不安感が現れます。

-

心は「神」を宿し、精神活動を司ります。心が弱ると不眠や動悸、気分の落ち込みにつながります。

-

脾は消化吸収を担い、気血を生み出します。脾が弱るとエネルギー不足から気力が出ず、憂うつや不安が強くなります。

このように、情緒不安定は心身のバランスの乱れとしてとらえられ、鍼灸はその調整を得意としています。

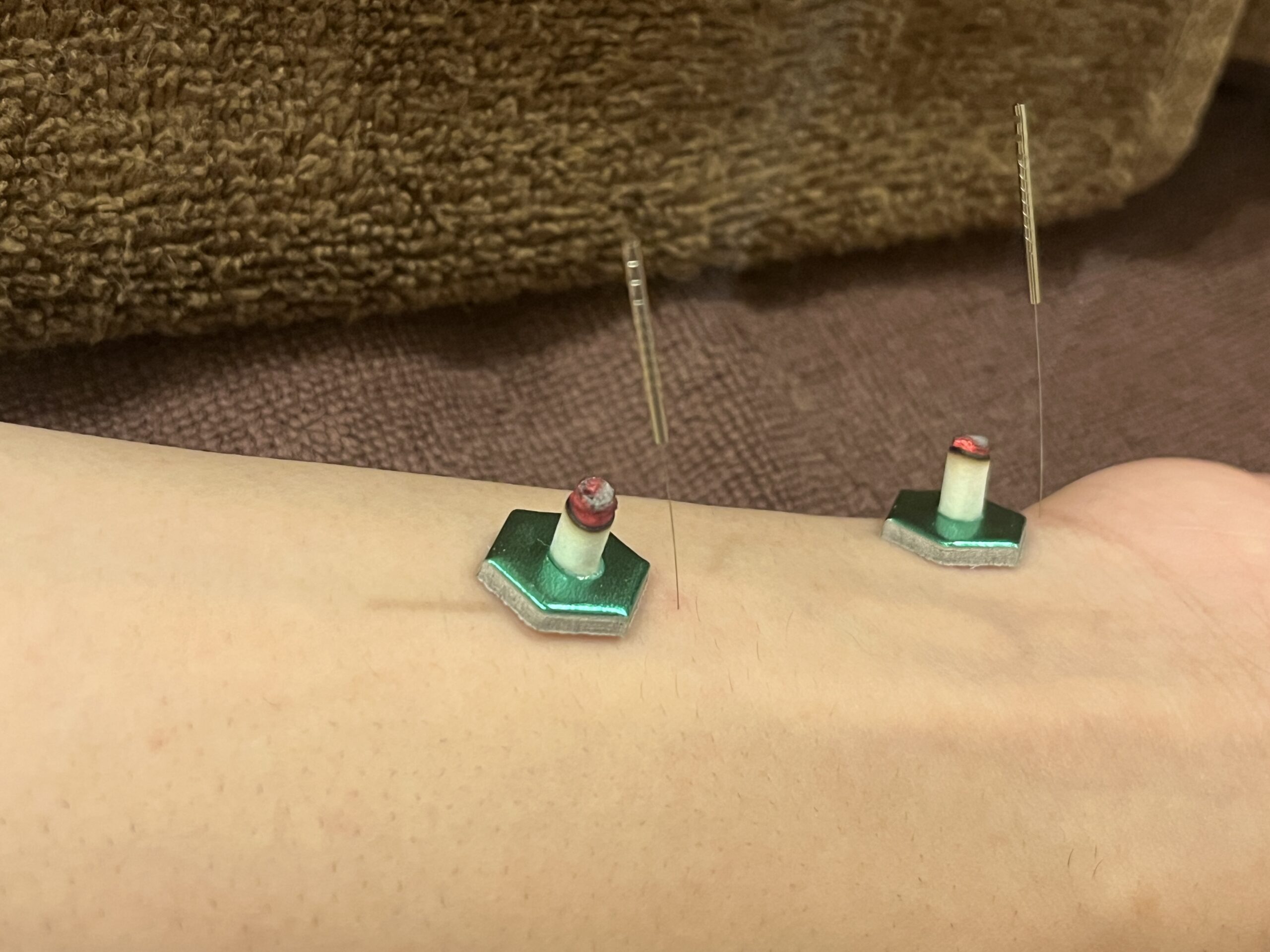

鍼灸のアプローチ

鍼灸治療では、まず全身の気血の流れを整えることを基本とします。

頭部や顔面のツボ(印堂・百会・四神聡など)は心を落ち着け、脳への血流を促し思考をクリアに導きます。耳の神門もリラックス効果が高く、自律神経を整えるのに役立ちます。

さらに、ストレスを緩和する肝経のツボ(太衝)、心を安定させる心包経のツボ(内関)、消化を助ける足三里などを組み合わせ、体の内側から心を支えます。

お灸による温熱刺激も副交感神経を優位にし、安心感をもたらすため、鍼と併用することでより効果的です。

期待できる効果

鍼灸は即効性よりも、じわじわと体質を整える力に優れています。

施術を受けることで肩や首のこわばりがほぐれ、呼吸が深くなると、それだけで気分が落ち着きます。

継続することで睡眠の質が改善し、自律神経の安定が促され、感情の波が穏やかになる方も少なくありません。

また、施術中にリラックスする時間を持つこと自体が心のケアとなり、「話を聞いてもらえた」という安心感が治療効果を高めます。

日常生活との組み合わせ

鍼灸の効果を高めるには、日常生活での工夫も欠かせません。

規則正しい睡眠、栄養バランスの取れた食事、軽い運動やストレッチは基本です。

また、呼吸法や瞑想、趣味の時間を持つことも心を安定させます。鍼灸で整えた体を日常で崩さないことが、情緒の安定につながります。

注意点

情緒不安定が続く場合、中には精神疾患やホルモン異常、甲状腺の病気などが隠れていることもあります。

強い不眠や食欲低下、気分の極端な落ち込みが見られる場合は、医療機関での受診が優先です。

鍼灸はあくまで補完療法であり、医療と併用することでより安全かつ効果的に取り入れられます。

まとめ

情緒不安定は「心の問題」と思われがちですが、実際には体のバランスの乱れが深く関与しています。

鍼灸は気血の巡りを整え、自律神経を安定させることで、心の波を穏やかに導く力があります。

薬に頼りたくない方や、日常の中でできる自然なケアを求める方にとって、鍼灸は心強い味方となるでしょう。

心と体を一緒に整えることで、より健やかで安定した日々を取り戻すことができます。

ご予約はこちらから

LINEからもご案内可能です。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

渋谷α鍼灸院:渋谷駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。