お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

食欲不振と鍼灸:東洋医学からのアプローチ

現代人の多くが、ストレスや生活リズムの乱れ、季節の変化などさまざまな要因から「食欲不振」に悩まされています。

「食欲がない」「何を食べても美味しく感じない」「食べたあとに胃がもたれる」

——こうした症状が続くと、体力や免疫力の低下につながり、心身のバランスが大きく崩れてしまいます。

東洋医学では、こうした食欲不振を「脾胃(ひい)の虚弱」や「気の停滞」、「湿(しつ)の停滞」などととらえ、鍼灸を通して体の根本から整える施術を行います。

本コラムでは、食欲不振の原因とその東洋医学的な見方、そして鍼灸による治療の具体的なアプローチについて解説します。

食欲不振の原因を探る

食欲不振にはさまざまな原因が考えられます。西洋医学的には、胃腸の病気、肝機能障害、ホルモンバランスの乱れ、精神的ストレス、薬の副作用などが挙げられます。

一方、東洋医学では、以下のような原因がよくみられます。

・ 脾胃の虚弱:東洋医学で「脾(ひ)」は消化吸収の働きをつかさどるとされます。脾の働きが弱ると、飲食物をうまく消化できず、食欲低下や胃のもたれ、下痢、倦怠感などの症状が出やすくなります。

・ 気の停滞(気滞):ストレスや怒り、憂うつなどの感情が影響して「気」の流れが滞ると、胸や胃のあたりがつかえる感じがし、食欲がわかなくなります。ため息が多い人に多くみられます。

・ 湿邪の停滞:湿気の多い季節や、冷たいもの・甘いものの摂りすぎで体内に「湿」がたまると、脾胃の機能が落ちて食欲がなくなります。舌がむくんで白い苔が厚くなっているのが特徴です。

鍼灸によるアプローチ

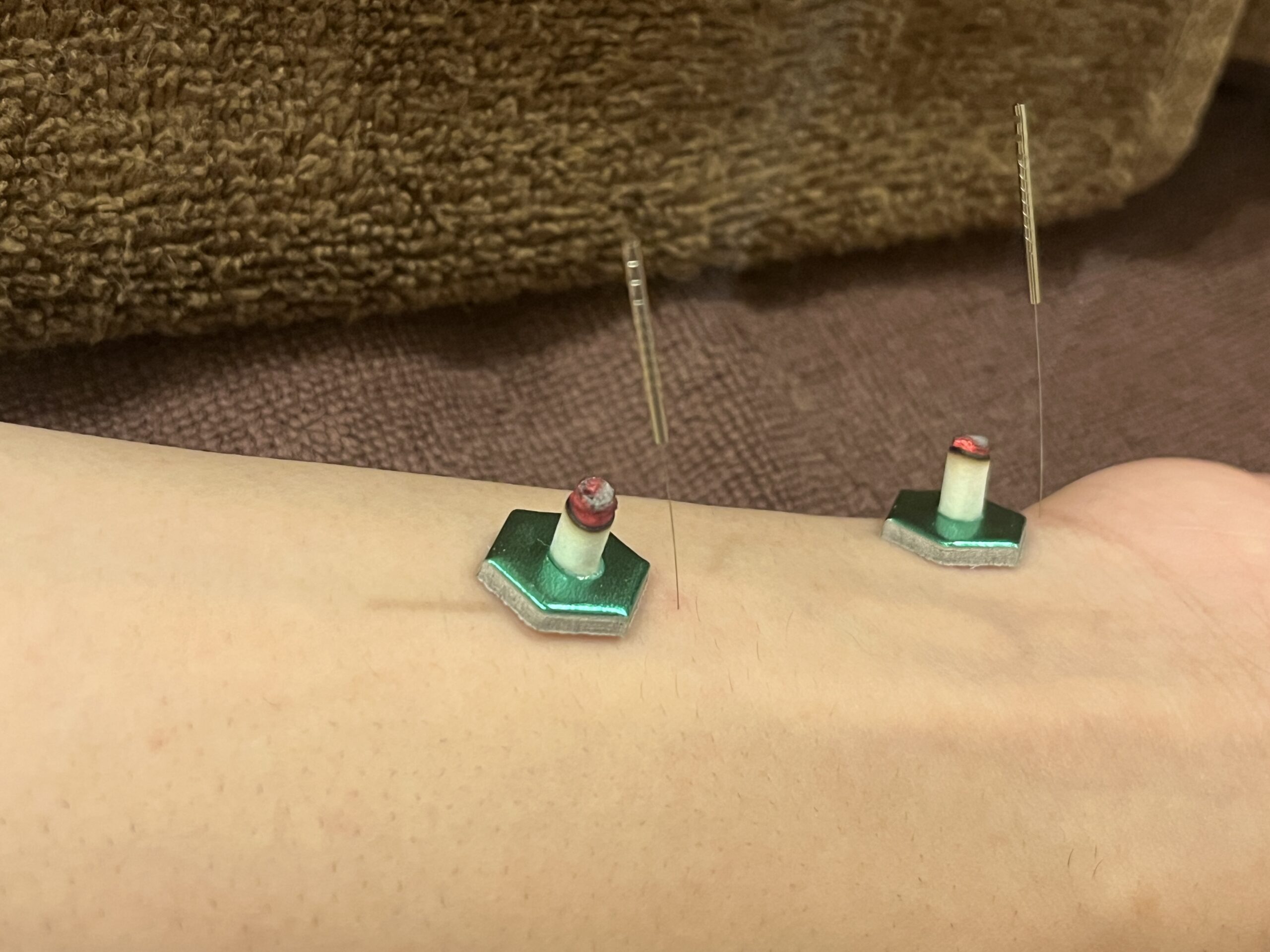

鍼灸では、脾胃の働きを整え、気の巡りを良くし、余分な湿を取り除くことで、自然な食欲を取り戻す手助けをします。以下は代表的な施術ポイントです。

胃腸の働きを高めるツボ

・ 中脘(ちゅうかん):みぞおちとおへその中間にあり、胃の働きを整える重要なツボ。

・ 足三里(あしさんり):膝の下にある有名なツボで、胃腸の強化、全身の気力回復にも効果がある。

・ 脾兪(ひゆ)・胃兪(いゆ):背中側にあるツボで、消化機能の調整に使用される。

気の巡りを整えるツボ

・ 内関(ないかん):手首の内側にあり、胸や胃のつかえ感、吐き気、情緒の不安定にも対応。

・ 太衝(たいしょう):足の甲にあり、気の流れをよくし、ストレス性の食欲不振に効果的。

体の湿をさばくツボ

・ 陰陵泉(いんりょうせん):膝の内側にあり、体内の余分な水分を排出する。

・ 豊隆(ほうりゅう):足の外側にあり、痰湿体質(湿が溜まりやすい体質)の改善に使用。

鍼やお灸による刺激によって、これらのツボを活性化し、全身のバランスを整えることで、薬に頼らずに自然な形で体調を回復させていきます。

ライフスタイルへのアドバイス

鍼灸施術に加えて、日常生活の見直しも大切です。

・ 冷たいものを避け、消化の良い温かい食事を心がける

・ 食事の時間を整え、よく噛んでゆっくり食べる

・ 適度な運動で気の巡りを促す

・ ストレスマネジメント(深呼吸・睡眠・趣味など)を取り入れる

特に東洋医学では「心身一如(しんしんいちにょ)」——心と体は一体であると考えます。ストレスや不安を抱えたままでは、いくら栄養をとっても消化吸収がうまくいかず、改善が難しくなることがあります。

おわりに

食欲不振は単なる「胃の調子が悪い」だけではなく、心身の不調のサインであることも少なくありません。

東洋医学的な視点から体全体のバランスを整える鍼灸は、そうした根本的な改善に向けた有効な手段のひとつです。

慢性的な食欲不振にお悩みの方は、一度鍼灸による体質改善を試してみてはいかがでしょうか。

薬では補えない「内側からの力」を取り戻すきっかけになるかもしれません。

ご予約はこちらから

LINEからもご案内可能です。

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。